阅读究竟意味着什么?任何列年度阅读清单的人都应该先想明白这个问题,即便答案仅仅是自娱自乐,那也比什么都不想、像个黑社会小弟一样不动脑子拿刀乱砍来得好。

对我而言,阅读意味着日后的使用,文章就像是工具或材料。抱着这样的想法读文章,无论是严肃的专业论文、让人挠破脑袋的技术教程、轻松的随笔散文乃至发人深思的虚构作品,只要用得上,都不妨一读。

因此,这份年度文章阅读清单与其说是一份文章推荐榜单,不如说是工具推介、工具索引,每篇文章都不仅仅是看个热闹、读个痛快或增加茶余饭后谈资的“信息消费”,我希望这些文章能够成为有用的思想工具。

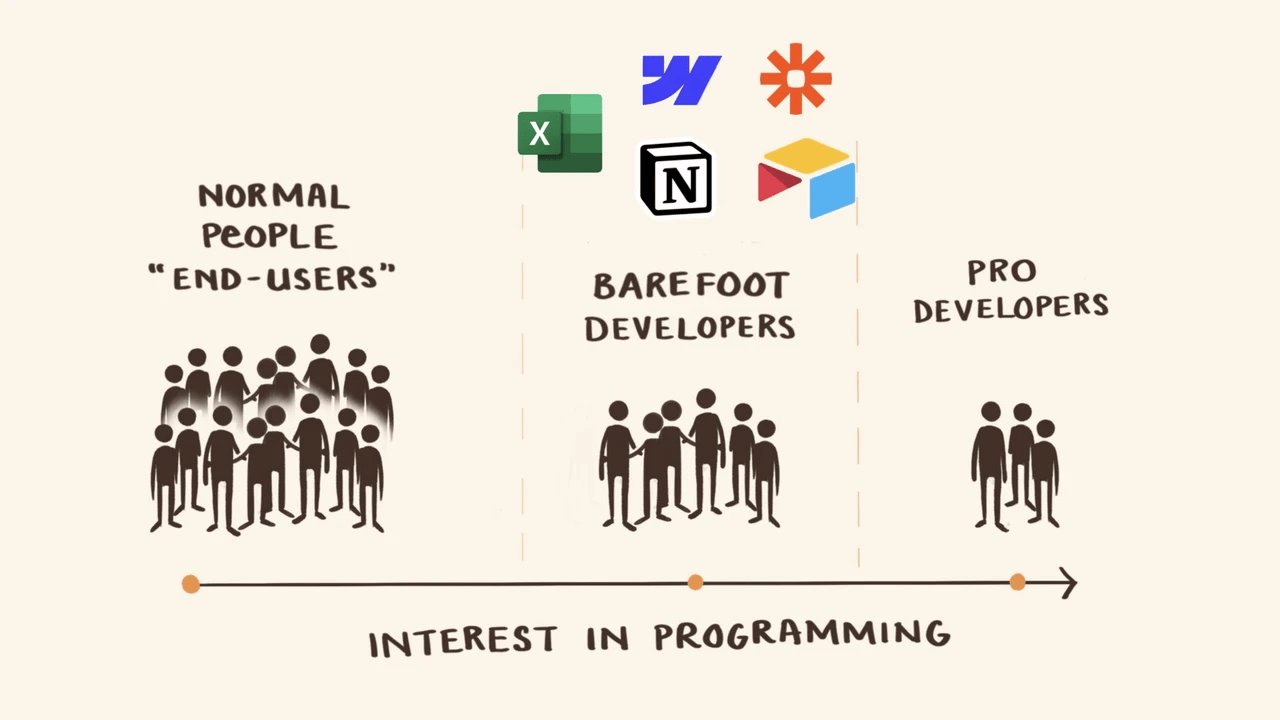

用户自动化何以存在:Home-Cooked Software and Barefoot Developers

文章源自 Maggie Appleton 的一篇演讲,她追溯了一部分 Power User 的历史,形象地将高级自动化玩家比喻为家庭厨师或赤脚医生,可能没有专业背景,旨在解决现实的、眼下的问题,没有商业化的负担。这很好地解答了一长串的悖论:包括本站在内,一众技术社区何以存在?他们为什么不做 App(鉴于模板化的 App 只要几万块钱)?这些家伙不要私域流量吗?他们竟然还不进军短视频?这些人是用爱发电的笨蛋吗?

在此前的导读中,我已经借 Appleton 的文章,回答了网站的存在问题:

但我并不介意我的开源项目被抄袭。我用几个小时时间,发明几个小工具,为自己和亲朋好友节省下几天乃至几周时间,并且根据我们所需及时调整,这就是我想要的。低技术、通用技术、用户端编程……都描述了这种“Home Cooked”工具范式的一个侧面,就像 HomeBrew 计算机软件一样。

换言之,你会因为你妈妈做菜美味,就让她辞职去上海云南南街开店吗?你不会。但,世界是平的,很多人有几滴墨水就想剑指天下,于是“网红”一茬接着一茬,塌房也一阵接着一阵。

我和 UNTAG 上不少同侪的所作所为,同样无法用传统的商业逻辑去理解,但你可以说,我们是在为志同道合之士制作 Home Cooked Tools。下面这篇来自 Maggie 的演讲,探讨了 Home Cooked 工具将在人工智能时代如何演变。他山之石,可以攻玉,理解 UNTAG 这样一个无法在中文语境下 TAG 的网站,或许可以从这则演讲切入。

当代技术寓言:A Tale of Two Kits

I’m not yet sure which I prefer: pawn on someone else’s chessboard, or lord of my own tic-tac-toe board.(我不确定我更喜欢在别人的棋盘上下棋,还是成为我自己棋局的国王。)

小孩子需要童话,成年人需要寓言。当代最有趣的技术寓言家,大概是身兼多家巨头企业顾问的 Venkatesh Rao。Rao 的文章乍看上去很费脑子,动不动就是连珠炮一般的数学和物理概念,但只要读者不去较真,完全可以把他的文章当作当代技术的寓言。

Rao 有时用《太空漫游2001》中的巨石比喻人工智能大模型或科技巨头,有时候用直升机等悬浮飞行器比喻怪异但能给人启发的技术,而最成功的比喻则是把日益糟糕的互联网比作黑暗森林。

在 2024 年,Venkatesh Rao 也撰写了好几则寓言,其中我最喜欢的一对概念是乐高式工具包(Lego Technic Perseverance kit)和手工工具包(beginner’s whittling kit),具体翻译请不要在意,只要大家摸到意思就好。

乐高工具包自然不必多说,它强调组装、组合、开箱即用,这已经称为主流商业软件的基本范式,看看你手里的 Obsidian,你不必知道如何编写 Javascript,只要逛逛插件市场,总能找到自己需要的东西。另一类工具像是木工套件,你得拿着刀子、凿子和锯子,从零开始打磨一块原始材料。

两类工具本身都没有什么问题,但是商业模式引入了问题。乐高积木式的工具更像是别人的地盘,你一般只是按照别人的规则使用它。这就像在别人的领地上造城堡。

两类工具没有绝对好坏,乐高积木有时候也是有用的。只不过,成年人不能只玩积木。

别闹了,科技巨头:Governments Should Be Effective, Not Efficient

To be successful in business, you create value and you capture its gains; to be successful in government, you create value and you leave its gains behind for others.(商业成功取决于创造价值并独享收益;政治成功意味着创造价值并赠与他人。)

在系统理论中,有两种典型的模式,一种是正反馈循环,另一种是负反馈循环,听起来好像正反馈是正面的,负反馈是负面的,其实这两种模型并没有什么价值评判:正反馈指变化会不断扩大,就像滚雪球一样,而负反馈则会维持系统本身的相对稳定。

这两种模型简直就是理解政府和企业的绝佳路径。我们总是抱怨政府行政效率不够高,我们也会片面认为企业动作快,结果就是过度神话、美化企业——尤其是科技巨头——似乎他们可以引领人类的未来。但是很少有人思考企业为了谁而存在,政府又是为了谁而存在。

早在马斯克的一系列恶行之前,我就意识到企业和政府之间存在根本区别,不能以企业的效率要求政府,但多年来,我很难组织恰当的语言,何况自诩激进派的人会把我打成保守派(毕竟我读的是法学院),而自称保守派的人又会把我打成反动派,因为我竟然敢思考这种区别。

因此,在读到哈佛商评这篇文章时,我不禁击节赞叹。这篇文章唯一的遗憾是出现得太晚了,全人类已经给予了科技公司过多的权力。

屏幕是时间是最糟糕的发明:The Worst Feature Apple Ever Made

Screen Time and the whole ecosystem of tools like it reinforce the vague sense that everyone should be using their phone less, even if we’re not exactly sure why.(屏幕时间和像它这样的整个工具生态系统强化了一种模糊的感觉,即人人都应该少用手机,即使我们不知其所以然。)

我向来很讨厌谈论屏幕时间,因为这个发明又当又立。在中文互联网,Hum 是极少数敢戳破屏幕时间虚伪面具的人,他曾一针见血地指出,Jobs 设计 iPhone 的目的就是为了让你尽可能多使用,因此屏幕时间是一种矛盾的功能,一种安慰剂,或者用我的话说,属于一种赛博牌坊。

可惜,你很难叫醒一大群正在 假装睡觉的人,时至今日,绝大多数文章依然默认接受了屏幕时间,直奔如何使用,而不讨论屏幕时间有没有半点用处。除了 iPhone 自带的统计,各类所谓量化自我的工具也如雨后春笋,只可恨这场淫雨霏霏如斯,几年下来也不见天日。

在这样的背景下,大西洋月刊的文章犹显重要,它再一次揭穿了屏幕时间的虚伪本质,并且把焦点拉回真实世界,指出重要的是你做什么,而不是你在屏幕上花了多少时间。数字排毒(Digital Detox)的解毒药,绝不应该是安慰剂,更不是伪装成解药的毒品。唯一的解药是现实生活本身,即便你通过屏幕进行。

重新审视灾备:Lessons from the Hurricane

Money can’t buy what isn’t available, and an emergency is defined by unavailability.(金钱无法买到不可用的东⻄,紧急情况是由不可用来定义的。)

去年我运气不佳,接连去几个地方出差,相继遭遇了各地“新中国成立以来最大的台风”。在大西洋对岸,美国佬同样时运不济,吃了一个飓风。有过连续一周断水断电的经历后,我对 resilience 上的这篇文章就更有感触,切切实实体会到基础设施的可靠性不能依靠金钱去衡量:你打不到车,因为新能源车没有地方充电;你点不到外卖,因为预制菜包早就因为停电而腐烂了;你甚至买不到矿泉水,因为网络瘫痪了。其他自然灾害,甚至人为灾害(例如网络攻击),应当也遵循着类似的规则。

重新思考灾难和日常之间的关系,或许是每个人都值得上的一堂课。在极端气候越发频繁的当代,原本的选修大概会成为必修。

读书,从入门的放弃:Signs You Should Give Up on a Book

原文链接)

量子物理学家多伊奇发现了一组有趣的对称关系:有趣的问题往往是可以解决的,反之如此。这看起来像是知识分子的玩笑,但如果我们试着将其作为一种启发式方法,借以考察日常生活中的许多决策,将会发现它有惊人的可靠性(至少是实用性)。

比如说,判断一本书是否值得读,就可以跟随你的直觉,有趣就看,否则就放下。纽约客的一篇文章提出了“有趣主义”阅读决策法,我相信作者有一半是在开玩笑,但是这种方法本身并非玩笑,毕竟,有趣意味着有什么东西吸引了你,这些东西,根据多巴胺理论,就是新鲜东西,需要你去解决的东西,一言以蔽之,其实是问题。

问题不一定是功利主义的。一本好的小说,仅凭情节也可以紧紧抓住你,但也不排斥引发你进一步的思考。非虚构作品就更不用说了,你很可能就是为了为了应付考试或解答疑惑而读它们。

当然,判断一本书是否值得读,还有很多标准,但以是否有趣作标杆,或许是最经济、最省力而且本身也最有趣的一种方法。

新宣言还是坏信号:Apple’s longevity by design

Designing the best, longest-lasting products in the world requires striking a balance between durability and repairability, while providing ongoing software updates.(设计世界上最好、最耐用的产品需要在耐用性和可修复性之间取得平衡,同时提供持续的软件更新。)

我摔碎过两台 iPhone 3GS。

我摔碎过三次 iPhone 4S。

我摔碎过两次 iPhone 5。

我摔碎过一次 iPhone 7。

我手里的这台 iPhone 13 mini 已经用了三年,一次都没有摔碎过,而我只带了一个几乎只提供情绪价值的超薄手机壳。

面对这段短暂的个人手机破坏史,我不得不承认,Apple 对可维修性的新定义有着强大的现实扭曲立场:好的可维修性就是不需要维修。

不过,与此同时,我的旧手机已经电量不足,需要更换电池,价格是七百多块钱(涨了一百多快)。相比电脑城或京东,堪称天价的官方维修或更换费用,又让人不得不怀疑:所谓的可维修性,或许是挣钱的一个借口。

在矛盾的情绪中,我们还需要认识到,Apple 是第一家同时能够封锁硬件并提升品质的公司(作为对比,打印机行业的封锁模式没有提升品质)。Apple 的白皮书究竟是危险的信号,还是重新定义可维修性能的宣言,尚需时间沉淀。

警惕人工智能洗脑:Why We Must Resist AI’s Soft Mind Control

推理小说之父爱伦·坡曾借角色之口,表示回溯思路是一件趣事。这种思维游戏,有时也可以揭露可怕的真相,我曾发现,我打算引用的某个“事实”其实出自几张人工智能生成的假新闻照片。

人工智能会洗脑,在潜移默化中。从那一刻开始,我坚决在主要的信息渠道——主要是 RSS 阅读器——中默认屏蔽图片,甚至连小图标也不放过。我还写了一个很简单的脚本,在浏览器中默认不显示图片,除非我主动查看。

正因为有过这种对抗人工智能臆造物的经历,我读到大西洋月刊这篇文章时才会相见恨晚。谈论人工智能造假的文章已不计其数,但是不那么学术化同时又把事情讲明白的也寥寥无几,建议任何一个关注自身精神健康的人阅读这篇文章。

注:建议在屏蔽图片的情况下阅读大西洋月刊的文章,因为那篇文章上下左右都是人工智能生产的图片。