同时存在着词的世界和物理的世界。如果一个物体和合适的名字配在一起,就可以激活两个世界的潜能。——特得姜:《七十二个名字》

在古希腊诸神中,最受学者欢迎的恐怕不是智慧女神雅典娜或记忆女神密涅瓦,而是两面神雅努斯,许多作者在其多面意象的庇护下,希望免于墙头草的批评。在我国环境中,类似的说法是“矛盾的对立统一”。

其实,认真的作者根本不会刻意追求矛盾,更不会制造矛盾。两面神的意象,更多时候引向了不同的观察视角。身在山中的旅人,可能难以识别全景,但即便身处山外,借用照相机、中国画的山水卷轴或卫星航拍,也未必有一个绝对的景色,盖视角变动,景致迁焉。

当我们考察理想的笔记愿景时,大抵如是。说笔记的基本单位是猜想,类似于主张生态系统的基本单位是生物个体(或群落,看你相信谁),但这种还原论的分析方法,并不能逃避对笔记愿景的展望。

在诸多说法中,我采用了程序接口和数字花园两种隐喻,它们互不完全兼容,不能偏废,但又时常给对方一些启发。毕竟,老一代程序员也从建屋造园的艺术中获益良多。我更愿意相信,貌似对立——机械和有机——的景色,实则是同一对象的不同侧面,一如立体派画作将人物的各个侧面同时呈现,必然轰击传统的透视构图,而新的方法论将在废墟之上茁壮生长。

从难以复用的笔记黑洞说起

不管人文主义的笔记方法是什么,至少我们很清楚,传统的笔记有什么问题:记了也白记,平时学海无涯苦作舟,迨用时却拔剑四顾心茫然,隐隐约约记得自己写过某条感想或者摘过某个网页,可就是想不起来它们放在哪个文件夹。这种信息只进不出的特性,简直就是黑洞。1

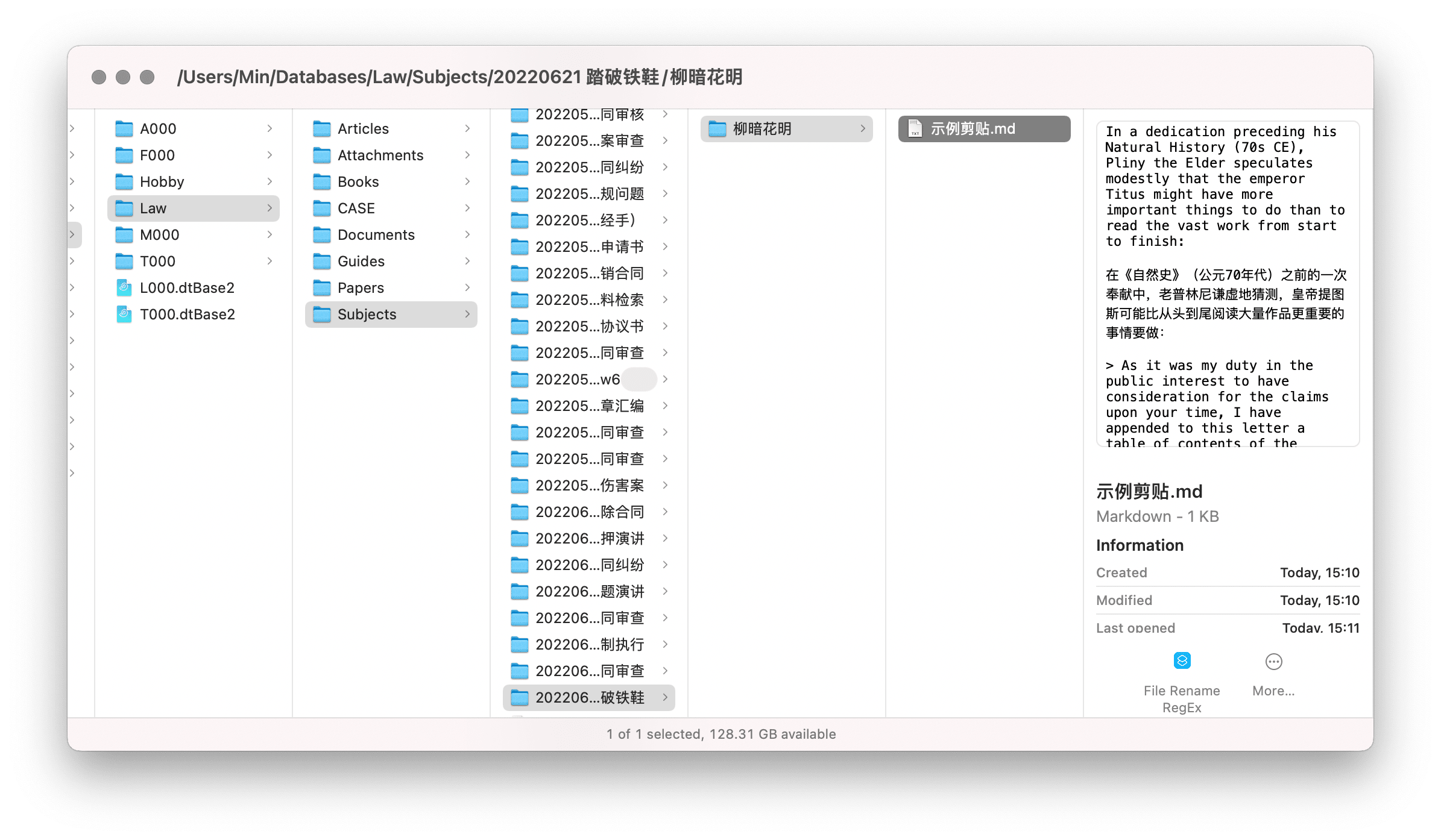

Evernote 为代表的古早笔记软件,以其无限层级的文件夹机制,进一步加剧了信息黑洞问题,这也难怪为何其盛极而衰的时机,几乎和卡片笔记的反层级大旗浪潮同步。

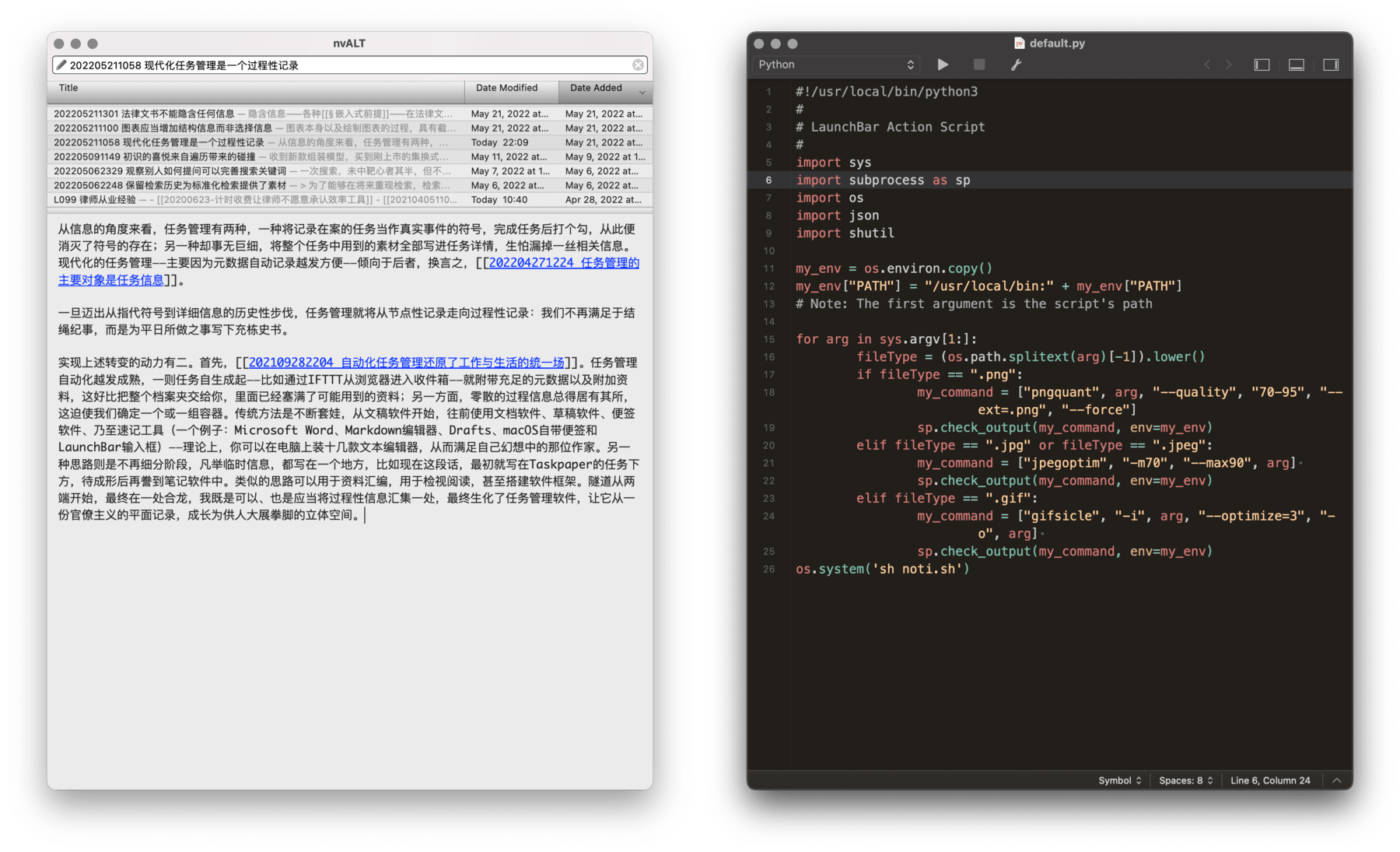

不过,卡片笔记在形式上只是取消了文件夹,同时引入了双向链接,这无法解释它何以不塌陷为黑洞——所有笔记都堆在同一个文件夹里,岂不是更乱?管见以为,卡片笔记之功不在于细碎的卡片,而在于将零碎想法打包、分装,成为猜想单元。例如,本段源于 202107072214 任何一个断言都可能成为一个黑箱 这则笔记,其标题就是核心观点,我也只需要知道这一句话,至于布鲁诺·拉图尔的论述、Tom DeMarco 的建议和 Timothy Lister 的警告——我现在已经完全不认识后面两位了——则不需要全部塞进脑中。

一旦用标题去统率内容,记忆就有了基本单位;而经年使用之后,混沌的黑洞最终就能变成看得见摸得着的实体——黑箱(Black Box)。

将信息黑洞变成可用的黑箱

黑箱原本是控制论中的概念,表示复杂的机器或者指令,使用者只需要知道其输入和输出,而不用关心其内部结构——我写这篇文章所用的编辑器,以及你阅读本文所用的浏览器,都是典型的黑箱。法国学者布鲁诺·拉图尔将黑箱的概念带入科学社会学领域,认为任何事实和机器2都是人为制造的黑箱,是人们行动的结果。

不管它们在其历史上有过多少争议,不管它们的内部工作有多么复杂,也不管把它们牢固确立起来需要多么巨大的商业网和学术网,只有它们的输入和输出是值得关心的。——布鲁诺·拉图尔:《科学在行动》

使用黑箱,可以大大降低认知负担,节约行为成本。诸君聊天、写作乃至发微博时都有过引经据典的经历,此时我们就是黑箱的受益者:只需要来上一句“某某说过……”,就假定自己陈述了一个事实甚至真理,至于其背后的论述则在所不问;作者不需要一一解释,读者一般也不需要打破沙锅问到底。

相较传统的、尤其是流水帐一样的笔记,人文主义的笔记更像是黑箱。这个说法可能有些反直觉,毕竟一篇笔记寥寥几百字,通常既没有代码也不掺数学公式,通篇人话,何“黑”之有?其实,稍微拉长时间线、随机打开一篇两年前的笔记,你大概率会已经把正文忘个一干二净,不过这并不要紧,因为只要笔记标题开门见山、概括得当,正文中的论述就没有必要全部背下来。

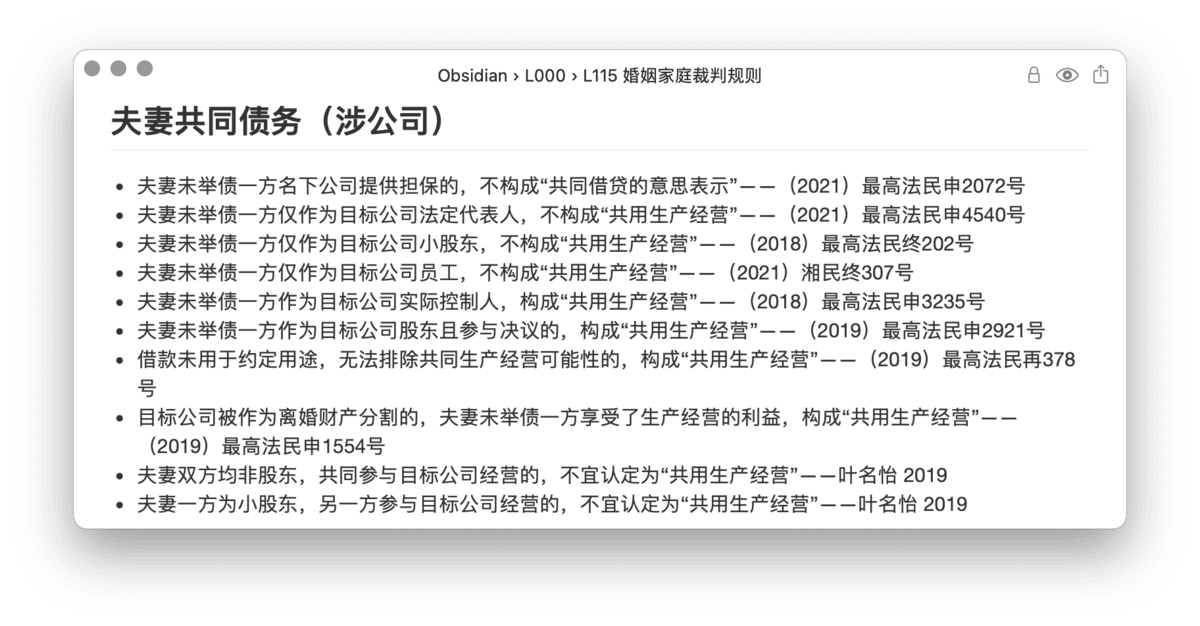

心理学家乔治·米勒(George Miller)提出,大脑会将相关想法打包成“组块”,以便降低记忆占用3,这个道理也适用于笔记。理想情况下,引用一则笔记就是在使用一个黑箱、一个组块,我们可以相信笔记的标题,而不用每次都从零开始论证。自法学院读书时起,我就习惯以法律推论和裁判规则命名笔记,通常,只要引用的资料来源权威、层级较高且不过时,整个笔记所代表的命题就相当可信。积累了大量笔记后,我不需要总是记得每条规则背后的详细推理过程——尽管我能够轻松引用上千个典型案例,但这更有可能是猜想与反驳之功,而非相反——只需看标题,就像在编程时调用一个现成的程序接口(API)一样。

这就像高级的数学公式,或者包含张量的物理方程,貌似短短一行,一旦展开恐怕能填满好几页纸。4 即便不完全理解公式的内容——不要害羞,发明的人常常都不能预见其全部含义——大家都知道套公式最划算。黑箱,利于节省成本。

很多关于卡片笔记的“传销话术”,在黑箱隐喻下也不再神秘,典型如“记笔记是为了忘记”一说,指的是利用黑箱降低行为成本:所谓的“忘记”,可以理解为忘掉黑箱的内部结构,只记住其核心观点。

黑箱隐喻是编程隐喻的先声,在正式转向雅努斯的这一面前,我们不妨稍稍停留。

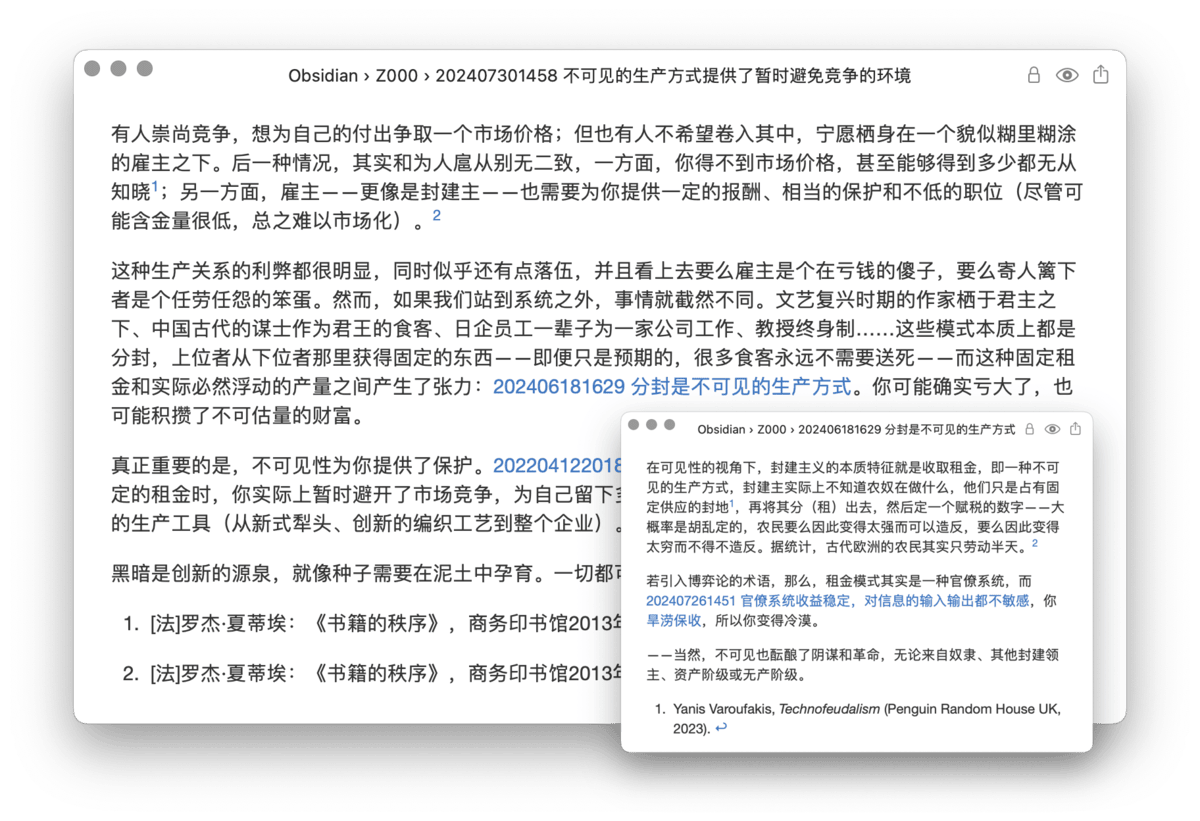

黑箱来自时间推移和不断引用

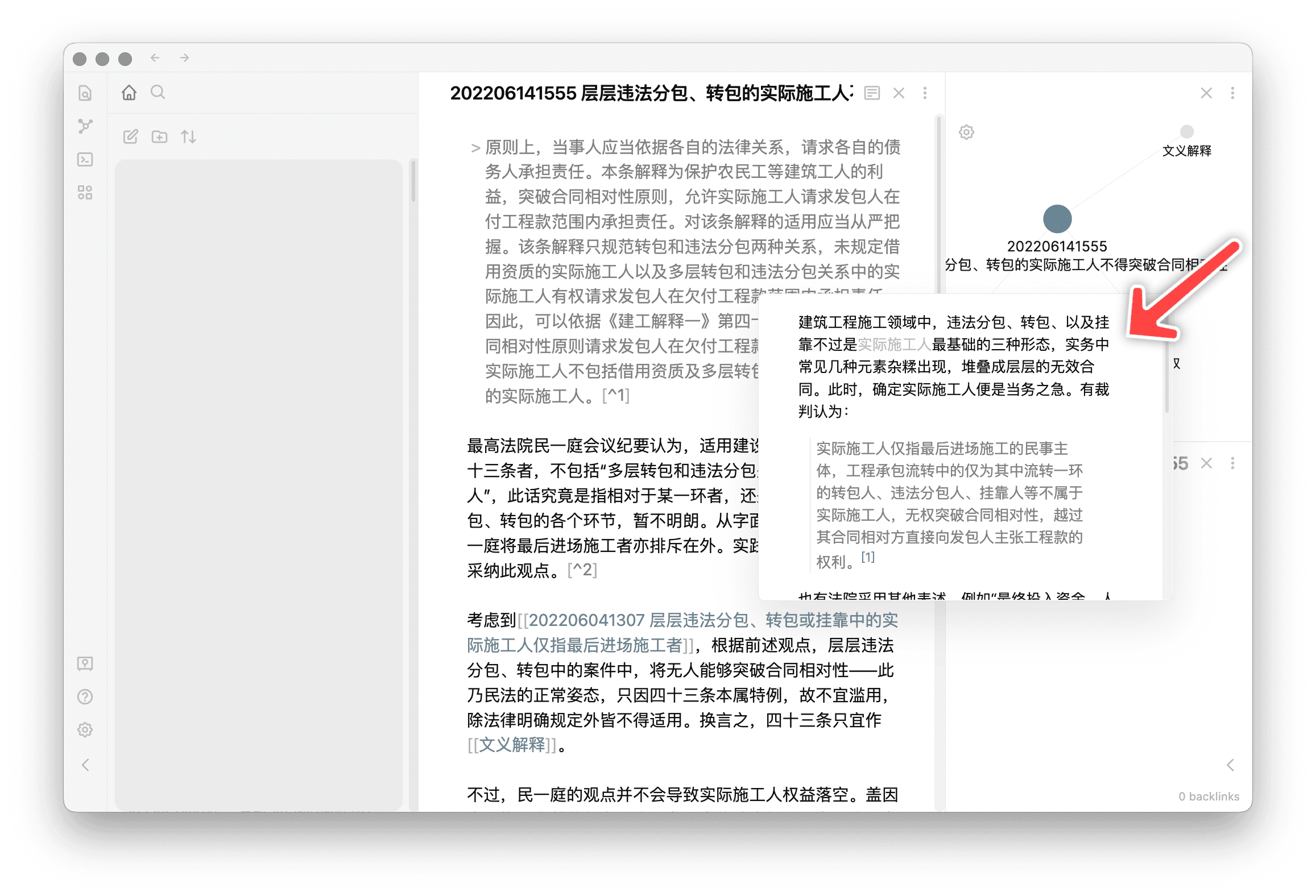

一篇笔记本身不能成为黑箱,除非我们不断使用它。之所以猜想在卡片笔记这一形式下更如鱼得水,盖双向链接(严格来讲,就是链接,只不过电子技术让链接天然就成了双向链接)鼓励不断引用,随着反复使用与时间推移,旧笔记终于成为了黑箱,嵌进了大脑的长期记忆。诚如黑箱理论旗手拉图尔所言:“不加质疑地购买一部机器和不加质疑地相信一个事实具有同样的后果,即不论你购买或者相信的是什么,它都使你所购买或相信的东西得到了强化,使它更是一个黑箱了。”

拉图尔的观点有些晦涩,翻译成大白话,就是“谎言说多了就成了事实”,当然,这里没有批评的意思,只是阐述了大脑的客观性质:丹尼尔·卡尼曼曾指出,大脑会将联想的轻松程度等同于合理性,重复越多,其越像是一个事实。商人知道这个特性,于是广告铺天盖地;演讲家喜欢这个特性,于是口号不绝于耳;我们可以反过来利用这种操控大脑的技术,通过反复引用巩固记忆,把(经过验证的)猜想编程到大脑中。

黑箱不宜太黑,要能照亮

单纯的重复就能造就黑箱,这个规律是一把双刃剑。我们既降低了记忆成本,也要当心糟糕的乃至错误的知识进入潜意识。落地到操作上,就是(1)不能让黑箱太“黑”,而是要易读易懂易查证,这样在遇到矛盾时,就可以打开黑箱一看究竟;(2)不断测试黑箱的极限,在工作和生活中折磨它,看看箱子会不会出现裂痕甚至破碎。

拉图尔的黑箱理论遭到不少批评,原因之一就是他自个儿说话不客气,认为论文是“交叠的阵列”,通过海量文献引用来阻碍读者提出质疑。话糙理不糙,写过论文的人,都会承认过度引用确有其事,拉图尔的批评无可厚非;现在的问题是,滥觞于学术界的卡片笔记,也出现了阵列交叠的学究病:不必要的双向链接在泛滥,让黑箱黑得太彻底,以至于我们自己都难以查证了。试着读一读下面这段文字:5

关于[[笔记1]]这个问题,我认为[[笔记2]],并且考虑到[[笔记3]],最好[[笔记4]]。类似做法可见[[笔记5]]、[[笔记6]]和[[笔记7]]。

这种表述,牵一发动全身,读一篇笔记要顺藤摸瓜四五篇,说不定每篇笔记还牵连甚广、瓜瓞绵绵。学术界的过度引用,尚可理解为明哲保身,毕竟读者和同行可都是磨刀霍霍;但写笔记时还滥建防御工事,就是在给自己找不痛快——别忘了,笔记的读者,恰是将来的自己。

从黑箱的初衷——降低成本——出发,可以提出几条朴实的写作建议:

- 标题要统率笔记,起到降低记忆负担的作用,断不可只有一个笼统的词语或一个日期——它们都是弃黑箱之便而不用;

- 正文要逻辑清晰,可采的形式有三段论、总分总、金字塔结构等,以简明的结构穿起确凿的证据,虽少了斐然文采,但真正照顾了未来的自己;

- 引用要矜持有度,任何一则笔记,其本身日后也有机会成为黑箱,为避免核查太累,其中的双向链接和文献引用不必韩信点兵,足够即可。

至于黑箱的反复质检工作,将贯穿本作,此处不必专门介绍。

命题标题作为笔记的程序接口

黑箱的隐喻,预言了复用笔记时将难以逾越的沟壑:我们总是不能百分之百确信,链接那头到底是什么,除非点进去查看。黑箱的诅咒,是所有卡片笔记——乃至所有笔记——的阿喀琉斯之踵,而破解这个诅咒的方法,在于笔记的名字:标题。

标题不能让你确信链接那头是什么,但好的标题可以让你免于确认。我国古代学者编目时,早先以正文首句为题——像极了不少笔记软件的首行预览功能——如果文章开宗明义,倒也无妨,但如果不凑巧,那么记忆压力就被加诸读书人身上。这一做法很快成为历史,文人们不得不认真拟定标题,将原本外化于学者大脑的压力,(部分)内化于媒介本身。

现在我们可以说,每则笔记都是一个程序接口(API, Application Programming Interface),易读易懂的笔记,就是运行良好的程序。调用时,我们不关心背后的源码如何运作,只需几句话就把它嵌入当前程序;引用笔记时也是如此,作者和读者都不想纠缠其背后的论述过程,只想看到观点或结论。如果一开始就把程序接口编写得明白易懂、统摄全文,读者(包括未来的自己)读起来就不必劳神苦思。至于编写程序接口的艺术,就是设计笔记标题的艺术。

阅读文章时,我们已经习惯了“详见《某某文章》”这类表述,自然也会萧规曹随,将其带入笔记中;殊不知,这是一种极其耗费读者心力的表述,甚至有点不负责任,把求证过程全部丢给读者。试看下面两种标题(表述也有略微不同):

为什么要用陈述句当标题?请看[[2020年11月16日的感想]]。

为什么要用陈述句当标题?因为[[202011160440 陈述句标题如同卡片笔记的 API 接口]]。

第一个标题没有提供任何信息,除非打开它,不然不可能知道整句话在说什么(诸君之中应当没有福尔摩斯那样的记忆宫殿高手)。6而第二个标题则揭示了笔记的核心观点,言之有物。如果放任没有实质内容的标题,在最糟糕的情况下,我们会看到这种触目惊心的东西:

关于[[2021年9月14日中午的心得]],参考[[2021年8月31日的感受]],并且考虑到[[2021年9月14日晚上的感想]],最好相信[[2021年9月15日的感悟]]。

如果哪个作者发表出这样的东西,他一定会被读者活活掐死。可是,如果不谨慎拟定标题,我们就相当于在天天做被读者诅咒的勾当——不巧,笔记的读者,首先是是将来的自己。

好的标题,如同借以调用内容的接口,只要刮一眼标题,就能够知道笔记在说什么;至于其背后的数据、案例、推理如何交错层叠,则不用时时刻刻牵肠挂肚,否则读一句话就要查证两三篇文章,如同栽进了米诺陶诺斯的迷宫。

好的笔记标题能够融入引用它的句子

若想检验笔记标题好不好,最简单的方法就是:删掉卡片笔记的基本语法标记——双括号 [[]](以及 202508071135 之类的前缀,如有)。在卡片笔记中,双括号标记 [[]] 赋予了标题特殊的视觉效果,让笔记标题看上去和文章标题一样,这种呈现方式令人先入为主,不利于我们判断一则标题是否设计恰当。而好的笔记标题应当能够无缝融入正文,某种意义上,被引笔记的内容相当于这句话(本文默认一个标题就是一句话)的注脚。

持这这种态度,就能找到检验笔记标题的良方:删掉双括号,如果句子读起来仍然通顺无阻,那么该标题起码在形式上就过关了。当然,也不一定真的要手动删除,切到预览模式,方括号通常就会隐去。

语义完整的陈述句方能传递猜想

为了表明清晰,标题应当尽可能使用陈述句,显然,较长的、完整的句子远比一个名词更能够表达清楚一个想法,而不强求点开该链接,从而降低对于被引用的卡片的依赖。毕竟,无论如何吹捧网状思维,我们的阅读习惯还是线性的。

当然,大胆引用之所以可行,离不开前文的隐喻——黑箱。详言之,我们默认大多数卡片都达到了令人信服的标准,可以放心引用。7

重视标题,并非延续着考试作文和学术论文的窠臼,而是一个正当的需求。在独立研究员 Andy Matuschak 那里,标题也有着极高的地位,甚至被他称作“句柄”(handle),即看到一个词、一句话就知道整篇笔记在讲什么。

能够胜任句柄的名词或词组都少之又少,而且容易产生歧义,最后唯有写出完整句子。例如同样针对“浅层模式匹配”这一话题8,最初我可能只有一则笔记,只写一个词语无可厚非,但随着笔记数量增加,我发现了 202102271234 从多个角度描述记忆卡可以缓解浅层模式匹配、202103040525 随机排版可以缓解模式匹配 等解决之道,还发现这一现象的积极作用——202102270339 模式匹配可以充当助记符,此时就得老老实实概括笔记内容,充当标题。如果不介意,你可以读读这段话的另一个版本:

例如同样针对“202009141747”这一话题,最初我可能只有一则笔记,只写一个词语无可厚非,但随着笔记数量增加,我发现了 `202102271234`、`202103040525` 等解决之道,还发现这一现象的积极作用——`202102270339`,此时就得老老实实概括笔记内容,充当标题,否则我的心情就会和你读到这段话时一样糟糕。

高下立判。

正面标题比负面标题更便于引用

同样是陈述句,正面的表达比负面的更好。我曾经倾向于使用负面标题(如“不要””避免“),借此提醒自己避免再犯某些错误,大概是芒格和卡尼曼的作品对我影响太深。但在相当多的笔记中,已经有了解决方案,此时更适合将解答写入标题、让它来到台前,以便直接引用这些标题,在其上搭建笔记或文章的大厦。

固然,仅仅使用正面描述可能不全面,因此 Matuschak 还提出过一个“要,而不要”的折中表达,比如将“不要记笔记”写成“思考,而不要记笔记”。它比单纯的负面标题更能够表现整篇笔记的核心内容,也更利于被引用。毕竟,解答是搭建在问题之上的,如果已经有了某种相对可靠的解答,就应当在解答之上叠床架屋而非屡屡回归问题。正如安东尼·韦斯顿所发现的,马丁·路德·金的演讲《我有一个梦想》之所以振奋人心,原因之一是“它毕竟还是在谈梦想……试想一下,如果他只谈噩梦,那会如何”。

正面标题同样适用于侧重描述而非建议的笔记,不妨将这些笔记视为函数式编程(是什么),而给出方案的笔记就像是命令式编程(做什么),相同的一点在于,它们基本都是正面的。如果一篇笔记很难给出什么正面建议,不妨试着将它改成对问题的描述,如”人们习惯于”“这样不利于”等等,并将其搁置一旁,以后的思路可以接着这些问题继续展开。9

最后,还有一个简单的理由:我们不想总是看到负面的东西。笔记的正文已经承载了艰辛的思索过程,我们没有必要一直忆苦思甜、深陷在艰难的回忆里。

语境让建议或命令成为可驳斥的命题

从理查德·道金斯到股神巴菲特,都指出这样一个现象:提出一个要求时,只要带上理由,即便不是那么充分,我们也更容易接受。这就是语境的力量。语境也可以用在卡片标题上,使它们更易懂。试看下面两种表述:

- 不给任何理由,就甩出一句

202102271234 从多个角度描述记忆卡。 - 带上一点语境,说

202102271234 从多个角度描述记忆卡可以缓解浅层模式匹配。

且不说后者是否符合逻辑(这是那则笔记正文的任务),至少它有了语境,让人觉得听上去还比较合理。实际上,所有的建议都最好有所属语境,毕竟我们做笔记,并不是请大腕站台一样让各种观点露个脸,我们还得结合上下文进行解释——最理想的情况下,标题本身就可以带有语境,给出前因或者后果。

语境是条件和限定,将建议甚至命令转换为一个有适用范围限制的命题,终于,你可以检验它。在法律中,原则常常采用无条件的祈使句式,而具体规则几乎全是有限定的——不乏有学者写了整本书,只为了解释一个条款的限定是什么。在归纳裁判规则时,限定几乎就是一切。

此外,语境有时是一个客观现象,它比在此之上的建议更加可靠。例如,在思考“既得利益者”这一话题时,我可以使用建议式的标题 不与胜者辩,也可以直接描述刚刚发现的现象 既得利益者会维护其传播体系,前者是后者的逻辑结论。客观现象比建议更加可靠,因为建议随时可能变更,而一个现象则可能持续很久。确实,在后续的思考中,我意识到自己会反复提及 既得利益者会维护其传播体系 这一现象,并将其作为前提去阐述 既得利益者需要被承认 等问题。换个角度想,凭空抽出一条建议作为标题,也背离了接口的隐喻:在软件设计中,你不可能引入一段接口,然后又买椟还珠、只使用它开头的环境变量;如果我使用了 不与胜者辩,就不得不解释一下其前提、并且指出我想要的只是前提而非结论,这样就显得很荒唐。

当然,并不完全排斥将建议作为标题,只是这种情况下,写作者就要承担更多的论证责任。许多建议在特定语境下不证自明,例如讨论卡片笔记时可以说“将所有摘抄存入卡片盒”“优先使用正面标题”以及这篇笔记“描述现象优先于提出建议”,但是对外发表时就必须解释这些建议的理由,因为外部读者并不知道我所处的语境——稍微拉长一下时间维度的话,还会发现未来的自己也可能忘记语境,所以,不如从一开始就尽可能把语境融入标题。

小结

从黑箱到程序接口,构建笔记系统可以视作一项软件工程,重点不在于赏心悦目、满满当当、才华四溢,而是能够顺畅运行,即便于阅读、易于理解、益于沟通。在这个过程中,笔记标题充当了 API 接口的角色,其设计规则大致可以归纳为:

- 使用陈述句式,完整概括笔记内容,免得重翻正文;

- 使用正面描述,便于直接引用,避免一直纠缠于原始问题;

- 尽量带上语境,让标题拥有前因或者后果从而可以检验,避免沦为命令。

归根结底,标题是为了沟通而存在。比阿特丽斯·沃德(Beatrice Warde)曾经作出了字体设计界最著名的宣言:“好字体为沟通思想而存在,而不是为了被察觉,更不是为了被钦佩”,我们也可以说,好标题是为沟通思想而编写,而不是为了喧宾夺主,更不是为了不明觉厉。

遗憾的是,不同于给 API 取名字,拟定笔记标题恰恰是最艰难的工作,于是以增长——特别是快速增长——为目标的商业软件,只能对标题视而不见,从 Roam Research、Flomo 到 RemNote(甚至还有经典的 The Archive),越来越多的笔记工具都鼓励用日期充当标题乃至抛弃标题。我也不得不多费口舌了。

- 在 macOS 和 iCloud 中,搞不好还会蒸发。 ↩

- 拉图尔所说的机器,应该就是其字面意思,即实验室里的仪器。 ↩

- 这个比喻生动形象,其本身就堪称一个成功的组块,易于记忆。 ↩

- 简单优美的广义相对论方程(爱因斯坦重力场方程),展开形式非常复杂,直到计算机时代才焕发新生。 ↩

- 其原型来自克里斯托弗·亚历山大所著的《建筑模式语言》,通篇都是这种交叉引用。 ↩

- Roam Research 和 Obsidian 等工具可以“嵌入”被引用者的内容,但如果一句话就能表情达意,为什么要把原文全部糊到脸上。 ↩

- 数学上的 P 问题与 NP 问题,可作为一对粗糙的类比概念,借以阐明好笔记与坏笔记的区别。简单来说,P 问题不必全部检验就能解决,而解决 NP 问题的唯一办法就是全部试一遍(这是一篇误解较少的科普)。坏的黑箱,就像是一个 NP 问题,你必须把之前的工作再做一遍才敢引用它,包括之前的论证和证据。除了炫学和搅浑水,有时候,过于周全的考虑也会增加阅读负担。例如针锋相对的观点,如果在正文中挂上双向链接互相打架,那么图谱看上去就会像是群殴现场。我通常只在正文中列入支持猜想的笔记,反对立场则列入脚注且不带双链标记,在 Obsidian 等软件中,两种表示方式可区分显示。 ↩

- 一种心理学现象,指根据表面模式来记忆知识,而非深入思考,典型如看到题目的前几个字就想起之前做过的习题,并马上写下答案——往往是错误的。 ↩

- 继续函数式编程的想法,每一则笔记本身都可以是一个处理程序,同时也可以作为数据,交由其他笔记处理。真正令人惊叹之处在于,这种“数据-程序”的二元属性竟远远早于电子时代,最迟在马克斯·韦伯的《经济与社会》中就有提及。韦伯认为,档案是“信息”和“工具”的双元价值结合体。考虑到韦伯作为社会学创始人的特殊身份,他有资格不拘于给出全部文献来源,我们可以料想,二元一体应当有更久的历史。 ↩