这个房子造就的山水立轴,并不直接出现在人的眼前。它需要当人经历了几条线索的交叉游动,走出门来,回头一望,那张立轴就在人的意识中立起来,我把这种意识,称作"内山的经验"。它完全是身体性的。——王澍:《造房子》

相较于程序接口的隐喻,技术属性较弱的“数字花园”(Digital Garden)似乎更受欢迎。

考虑到多数读者其实并无园艺经验(我在乡下有足够的空间可供消遣),恐怕多数人只是将花园当作一种乌托邦,却未能领尝到造园所需的经验、投入和技巧;同时,这一舶来品也和笔记之外的概念纠缠不清,在讨论之前,我们得处理定义问题。

在今天的语境下,尤其在中文互联网中讨论数字花园,与其原始含义相去甚远。在英语的网络文化中,数字花园是一个开放或至少半开放的空间。花园在欧美国家本身就有一定的公共属性,想象一个沿街的花园,绝大多数情况下,它们并不会被高墙包围——更不会在围墙顶上插几道玻璃片——而是只有半人高的篱笆,透过这些防君子不防小人的栅栏,园内风景只会更加优美,如同裱上画框的田园风景画。花园隐喻在互联网中的延伸主要是博客,在博客中,其主人就像园丁,博客文章则是他培育的花朵,而游客一如现实世界中的路人,不仅可以一睹旖旎风光,还可以和篱笆那一头的园丁聊上几句。英文社 提出 数字花园概念的时间,也是博客遍地开花的时代。

以上描述和笔记的形态大相径庭。比起代表博客的西式花园,中文语境下的数字花园,更近乎中国文化中的园林,首先供孤芳自赏,还往往藏匿于深宅大院之中,截然不同于某些欢迎游客作裸体日光浴的西方文化。

本文的数字花园,也不再囿于英文互联网文化中的博客,而主要指私人笔记。本文重拾花园的概念,旨在强调私人空间和个体经验,和分享为核心的互联网文化关系不大(尽管也不必拒绝)。

笔记如培育植物,需尊重时间跨度

The memo itself would represent but one facet of complex symbol structure that would grow as the work progressed……——Doug Engelbart, Augmenting Human Intellect

一旦将笔记视作花园中的植物,创作和思考的步伐也会随之放慢,正如培育植物不能拔苗助长,做笔记也不该急于求成。

传统笔记软件和服务(例如印象笔记),往往倡导剪藏和收藏,结局通常是巨型垃圾填埋场——原因很简单,笔记增加的速度太快,已经远远超过头脑能够消化的阈值。只要还是把笔记当成储备过冬粮,头脑就会短路,以至于脑满肠肥。而把笔记看作活生生的植物,整个节奏都会慢下来。非要说的话,印象笔记里生长的不是花卉,而是喜欢富营养化水源的蓝藻,很快就会吞没一切。

视角改变绝非自我催眠,相反,培育隐喻弥补了程序接口隐喻的一大缺陷:时间维度,而时间其实来自生活。植物有生命周期,它不能生活在真空中,笔记亦然。植物生长于土壤(或高科技培养基)中,笔记则源自真实生活提供的腐殖质。某些机构标榜“输出倒逼输入”,这是对笔记社群最大的犯罪,可惜只有在人工智能排泄物造成严重的互联网水体污染后,才有更多人意识到向壁虚构有害健康。

我们不再把作笔记看作是课间十分钟的紧急工作,也不是下班后的消遣,而是一项长期事业。一篇笔记会经过萌芽、生长、成熟和衰老甚至死亡等多个阶段。并非所有的想法都马上可以成为笔记,很多时候,我写下的只是一些关键词组合,就像是一颗笔记的种子,直到某天遇上合适的土壤阳光和水分才会萌发。

当你把这些尚未成型的念头——猜想——视作植物种子,而非收件箱中亟待处理的任务,心胸也就随之豁然开朗:毕竟,如果是一堆文件堆在眼前,那简直就是A4尺寸的巨型催命符;而面对一把种子,我们又有什么可以感到紧张的呢?收件箱的隐喻总是希望我们快马加鞭,而植物种子的形象则让人轻松许多。你甚至可以接受一定的死亡率,如果你感到不悦,那么换一个说法:发芽率。

和植物生长一样,当笔记开始生长周期后,也需要持续的灌溉。一方面,这似乎是一个严苛的要求,不允许你在几分钟之内就写完一篇笔记;但换个角度想,这其实是降低了压力,允许你像画油画一样,每天修一点、补一些,让笔记慢慢成型,思想逐渐成熟。

笔记如植物生长,应坦迎变化

培育笔记,需要营养,也要有风吹雨打,它们同时来自阅读和实践。就前者而言,我设计了一套阅读批注编码,用来表示划线句子和笔记之间的关联——究竟是启发了一个新点子,还是补充到现有的笔记,又或者否定了某个早先的想法。编码分别取自“萌芽”(sprout)“灌溉”(irrigate)等词,好像我不是在白底黑字中挣扎,而是真的在侍弄作物一样。

阅读也会产生疑问,有时还会找到反例,用以驳斥以往的猜想。在我的工作中,陆续发布的典型案例和法律释义,就是对既有规则的反复冲击。新资料和司法实践带来的冲击,不见得是对现有笔记的一概否定——否则,认真思考之士反而比不上死记硬背的低年级学生了——更像是一种创造性破坏,例如2024年的《公司法》否定了出资不到位的股东需直接向债主承担责任,只能先把钱交到公司听从发落,但这不影响债主另寻出路,例如及时申请冻结公司账户——新的猜想(规则)浮出水面。

当然,如果一个人不从事实务工作,只是读读法律条文,他肯定想不到替代方案。新猜想来自其他案件的经验。

正如一颗葡萄会长出茂盛的藤蔓,一株榕树会垂下无数的根须,一篇笔记也可能引发出多个新想法,启发多篇新的笔记。在传统线性笔记中,新想法可能得另起炉灶;而卡片笔记不需要从头开始,而是可以从之前停下的地方继续脚步。借用双向链接语法,我们可以连接任何两篇笔记,甚至可以在一篇赞同死刑的笔记上引发出一篇支持废止死刑的笔记。盖想法的变迁并不奇怪,正如植物也会变异一样。

另外,与其说笔记是一颗不断拓展的大树,不如说是德勒兹所言的块状茎。双向链接可以连接任何两篇笔记,而不用在乎期逻辑上的层级关系,这就组成了生机盎然的花园网络。打个比方,如果你的花园里只有两三棵果树,无论它们生长得多么茁壮,只要往主干上来上那么两斧子,整个花园就会退化成荒地——但如果花园中长满了藤科植物,点缀着星星点点的小花,那即便遭了虫害或者被老鼠啃食掉一部分作物,剩下的部分仍然可以茁壮成长。

至于笔记的成熟,其实很难给出具体时间点。盖笔记并不像一年生的草本植物,有相对固定的开花和结果时间,而更像是寿命长达多年的木本植物。很难保证哪一篇笔记已经达到了完美的状态,可以拿到市场上去售卖——所幸,数字花园只面向写作者自己,而不用担心销路问题。

不过,笔记倒是会衰老乃至死亡,就和自然世界中的生老病死一样。某个我们曾经奉为圭臬的规则和观念,在未来很可能被证明只是幼稚的想法,或者过犹不及。遭到否定的笔记不用从花园中铲除,而是可以像树桩一样留在原地,一方面当然是留个纪念,保留以前的思索过程;另一方面,你又怎么知道当前被否定的想法,日后不会枯木逢春呢?观察一篇笔记成长起伏,恰恰是做笔记的乐趣所在。

笔记如兴造花园,横纵各有风景

一本书(我相信)是某种有开始有结尾的东西(即使不是一本严格意义上的小说),是一个空间,读者必须进入它,在它里面走动,也许还会在它里面迷路,但在某一个时刻,找到一个出口,或许是多个出口,找到一种打开一条走出来的道路的可能性。——意伊塔洛·卡尔维诺

尽管本文并不认为数字花园是公共空间,但也并不将所有人拒之门外。在特殊的场合,我们也欢迎特定人物来园中拜访;不过,在更多时候,花园中的观赏者其实是未来时刻的自己。即便只有这一个观察者,数字花园也需要、并且值得精心栽培,以供写作者自己游览观赏。

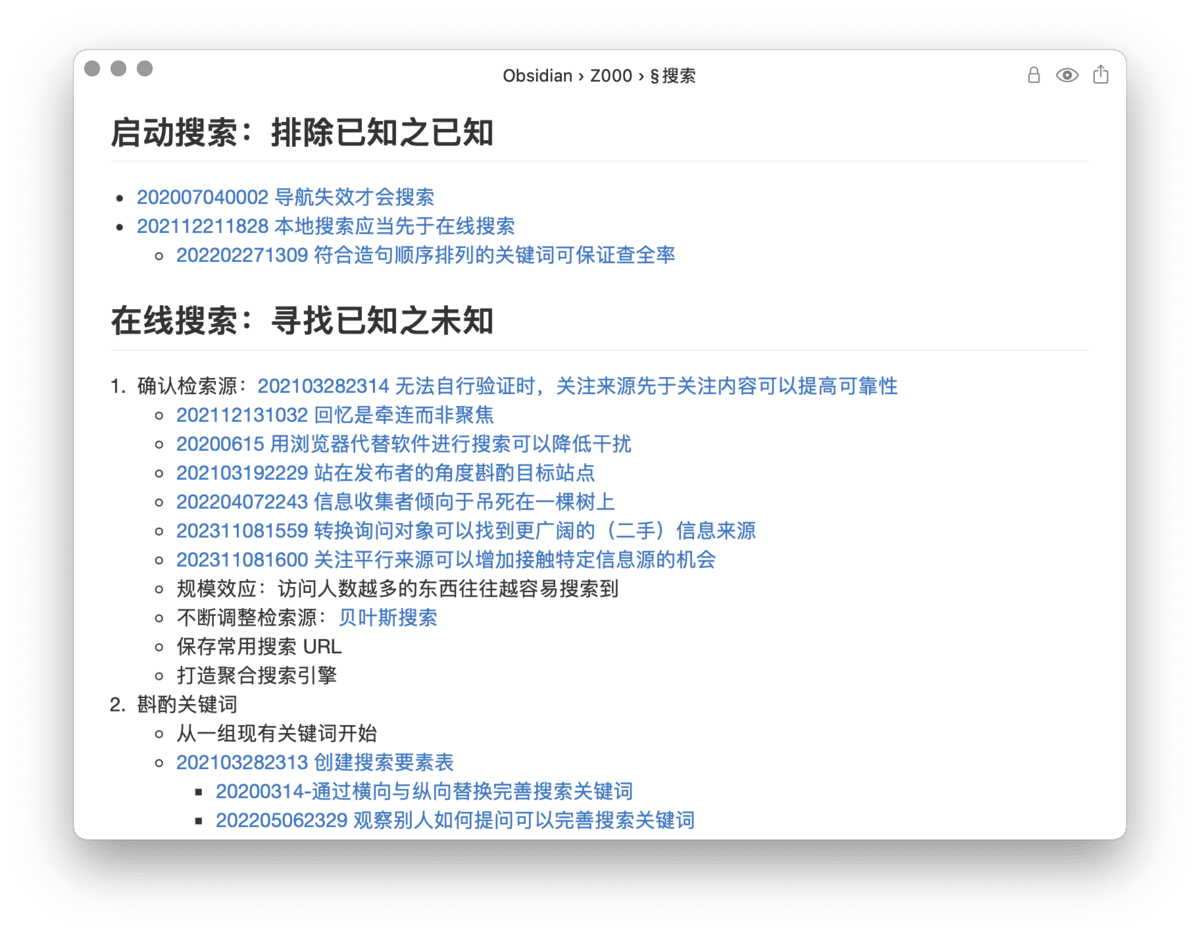

中式园林讲究移步换景,此意境尤其适用于数字花园。Bush 在上世纪中叶 构想 了一种记忆机械,摇动手柄,就能展示一生所学;这种机械不仅仅是为了背诵,更为了让使用者找到不同的观赏路径(numerous trails)。这种类似大脑拓展器的工具,可以视为电子计算机的理论模型。不过,电脑的发展似乎并没有沿着智力增强工具的路子发展,而是迅速成为了娱乐工具或工作场所的延伸。讨论数字花园,可能还是要回到隐喻的层面上。

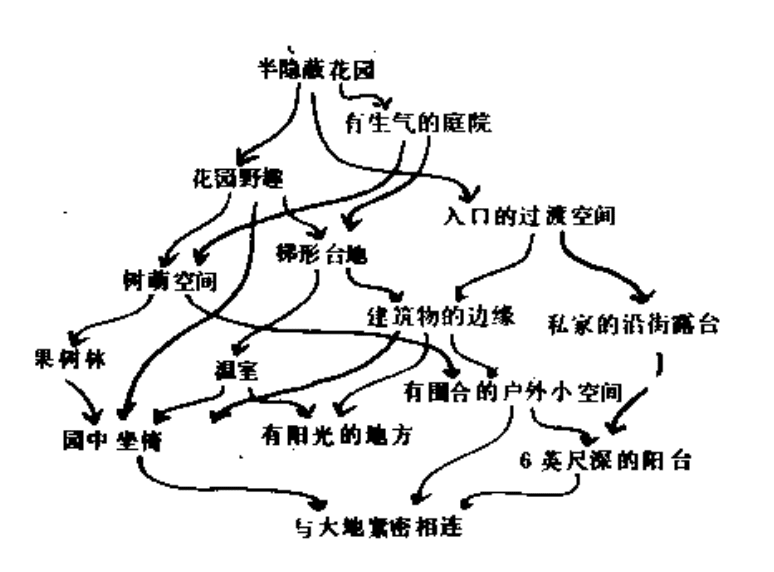

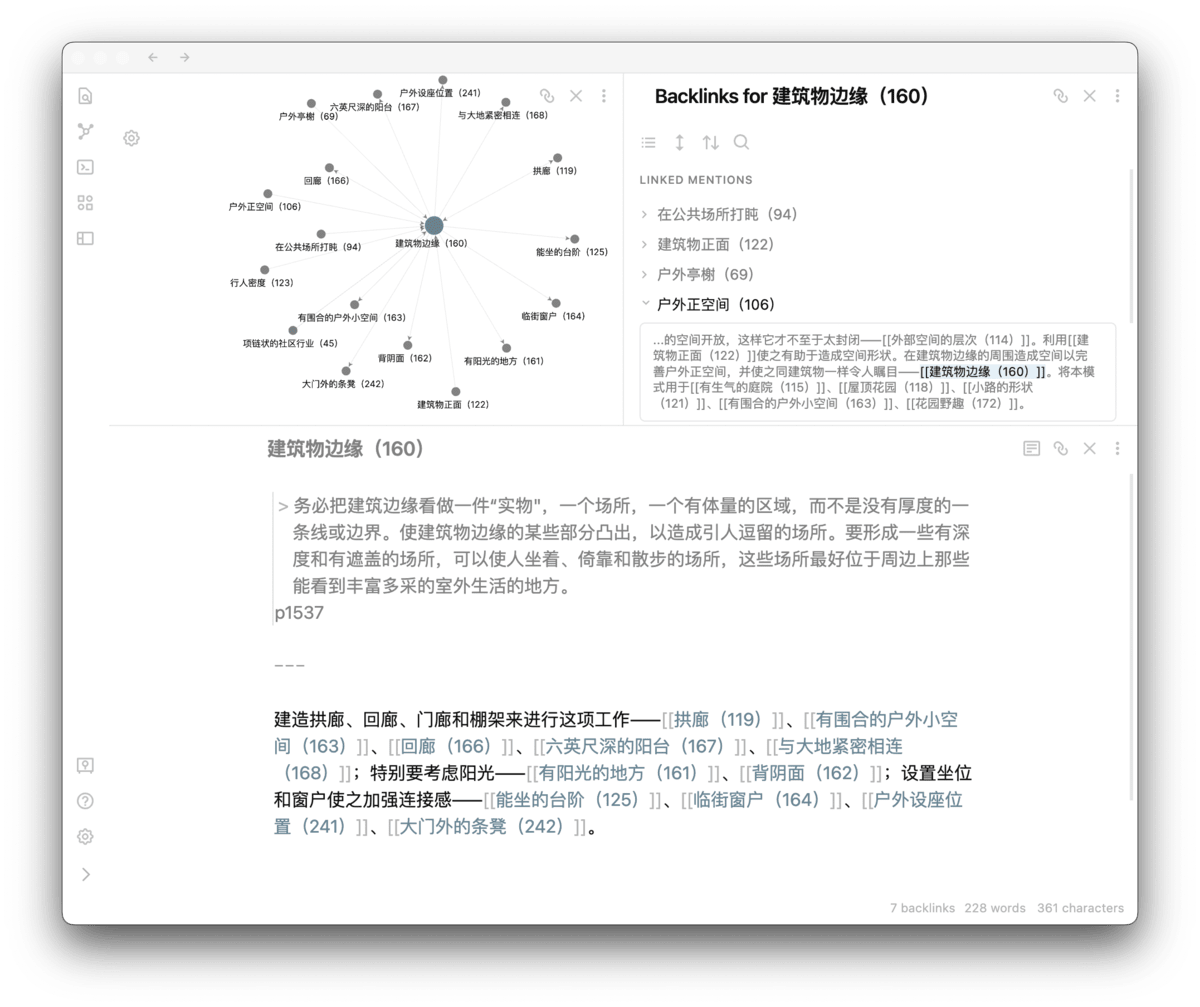

欣赏笔记,尤其是网状的卡片笔记,必须打破线性的阅读习惯,接受路标——双向链接——的指引。C.亚历山大在《建筑模式语言》从大量交叉引用,大部头本身就是一座笔记花园。正如作者自己所言,他的作品并不需要从头读到尾,而可以从几个感兴趣的模式入手,沿着文章前后的指引,流连在相关章节中,如同在园林中漫步。

如果你在电子版的《建筑模式语言》中加入双向链接语法,就可以在支持网络图谱视图的软件中看到一座字面意思上的数字花园。

不过,花园的布置是一种艺术,单纯依靠双向链接,容易隐没笔记结构。在景观设计中,适当的强调可以消除视觉疲劳,卡片笔记也可以效仿这一做法,为某些主题设置索引(大纲或清单),将相关文章排成线性序列,以供日后温习整套思路;而每篇笔记中的双向链接,又开启了阡陌的支线,提供额外风景。

一如同一簇植物,从不同方向看去,姿态各有千秋,同一组笔记也可能出现在不同的索引中,盖视角转换,风景随之改变。卢曼(Luhmann)可以不用文件夹,但离不开索引文件,大概可见一斑。

笔记如私人领地,安心孵化想法

Any later-day hacker will admit that the most fascinating thing in his own life is his own mind, and tell you that he regards intense, prolonged interaction with a computer program as a particularly satisfying kind of dialogue with his own thoughts.——Howard Rheingold

2020年前后,在物理封锁的同时,也有人开始了自愿的数字隔离,他们主张互联网已经变成一个危机四伏的黑暗森林,水军、黑子、喷子和广告肆虐,于是他们躲入地下,只在不公开的小社群(例如群聊)中交流。

管见以为,逐渐恶化的网络环境只是导火索。在花园隐喻下,在私人领地中孵化想法——起码是先在私人领域中孵化——应当是默认做法。如果我们有一个想法,尤其当它还不成熟时,为什么非得发到微博或者 Twitter 上?为什么一定要在朋友圈分享见解?在线平台并不是发布想法的好地方,就像高架桥下的绿化带也不是种植花卉的好位置,那里只有尘土、噪音和尾气,而在城市规划中,这些绿化本身就是作为防御设施而建造的,和美感一点都不沾边。

除了在线媒体,我们也可以选择在笔记中分享见解,尽管听众只有自己,但已经足够:你不需要马上得到回应,回应是廉价的,而通过后续阅读和实践得来的考验,则有价值得多。

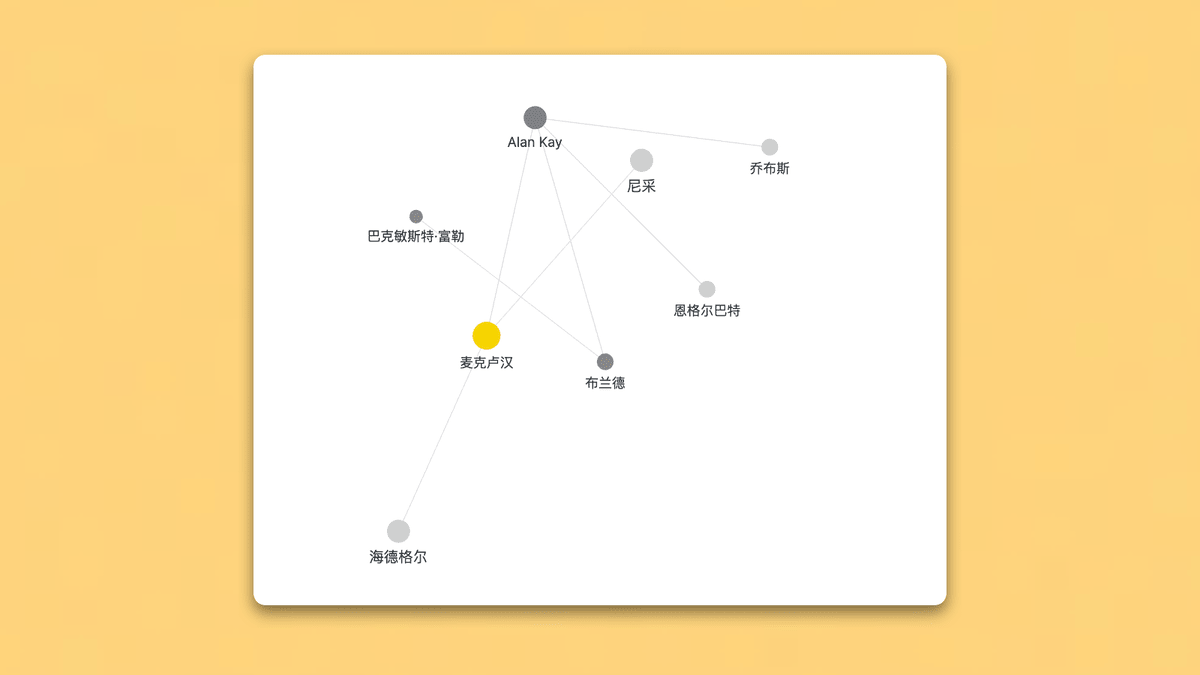

笔记搭建的庇护所,并不是一个心情树洞,随你往里面宣泄一番,而它也不会有任何回应。相反,笔记当与写作者产生丰富乃至于激烈的互动,就像是引来了大量蜜蜂和蝴蝶的花园。例如,写完一篇关于麦克卢汉媒介观的笔记后,我顺手将它链接到 Alan Kay 的某个想法,这下可好,笔记软件马上发现 Kay 和恩格尔巴特之间的关联,并将其显示在网络图谱视图中;我原本并没有想到这些关联笔记,于是简单扫了一眼,随即发现最早那篇关于麦克卢汉的笔记也要修改;改动时,我又想起尼采和海德格尔对打字机的看法,遂又反刍……就这样,正反馈的过程不断迭代,最初的笔记可能只是一个没有厚度的切面,在和过往笔记的互动之中,逐渐还原为立体的观点(真实的笔记不会只写一个人名,那太过潦草,图中的例子显然高度简化了)。

和笔记互动,要比在朋友圈里发牢骚好得多,通过后者,你一般只会收获到冷嘲热讽或者廉价怜悯。借用培育植物的隐喻,可以说,如果你把一颗种子丢到行人来来往往的大街上,它八成只会干死渴死或者被人踩得粉身碎骨,但如果将它埋入土壤,静待阳光露水,则未来可期。

另外,笔记也是真实挑战的预演。法庭辩论,通常一战定胜负,但在此之前,我可以先尝试调用一切资源,竭力攻击我方立场,在被彻底打碎之前,立场往往会越来越坚固。理想情况下,最好有其他律师协助我举办模拟法庭,但成本过高,搭载人工智能的笔记库更经济。存活下来的裁判规则,日后再捡起,也胸有成竹。

前人栽树,后人乘凉,在不断耕耘卡片笔记的花园时,偶然擡头,思想的庇护所已然亭亭如盖,郁郁葱葱。