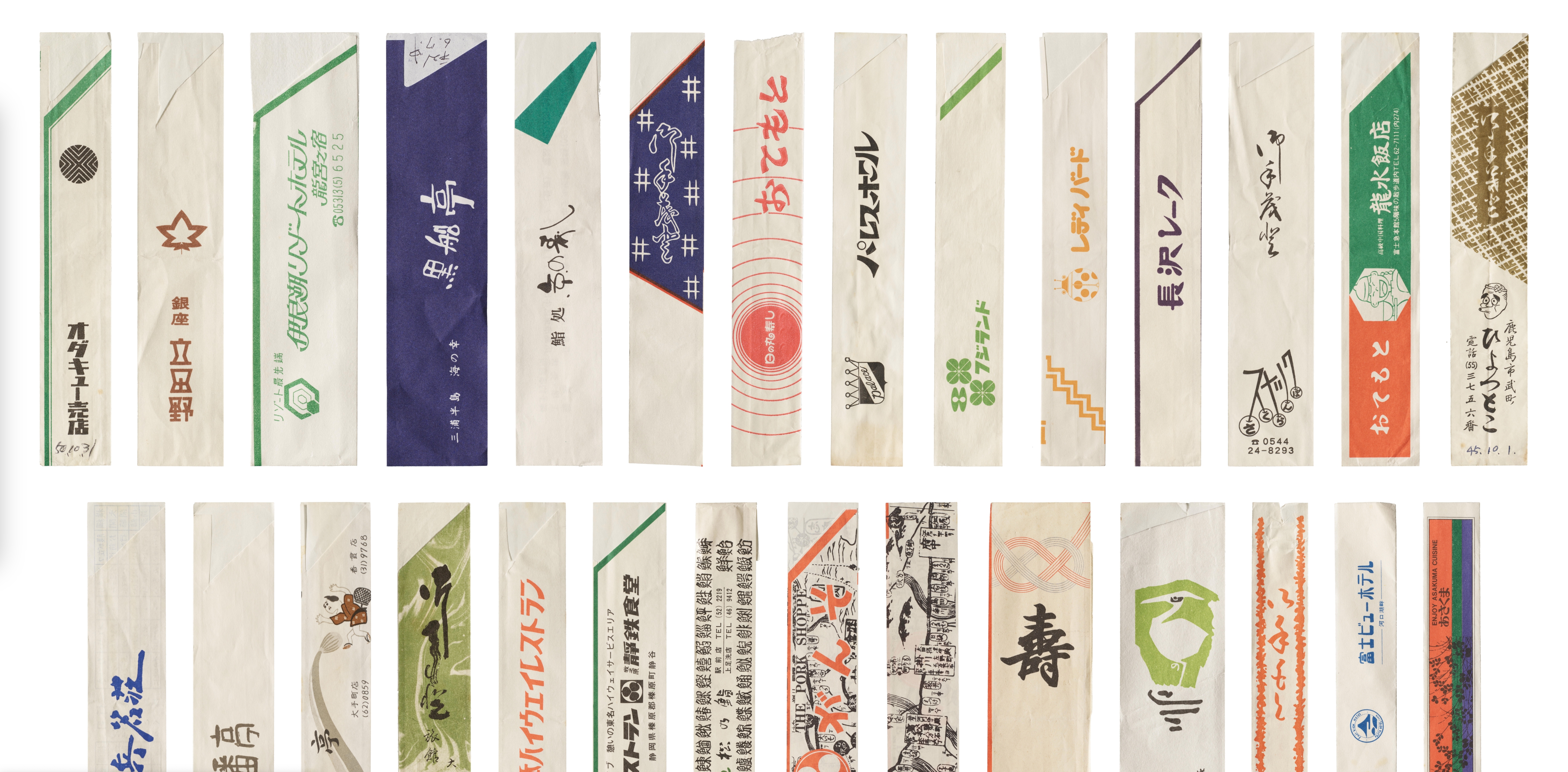

全球各大博物馆忙于展示青铜器与名画之时,旧金山 Letterform 档案馆却将一叠泛黄的日本筷子套视作珍品。这并非简单的行为艺术,而是一种对传统文化精英主义的有力挑战——在一次性餐具中,展现了一场远比浮世绘更为激进的东方美学变革。

一、神圣与市井之间

![]() 配图来自:日本艺术开放数据库

配图来自:日本艺术开放数据库

从平安时代,贵族用丝绸包裹筷子显示身份,到江户时期吉原游廓借筷子套表达市井情趣,日本筷子套始终承载着权力与信仰的博弈。西方还在教堂穹顶描绘圣经故事时,日本商人已经将富士山的神韵、折纸的禅意与工业时代的符号融入筷子套中。

例如,富士宫市某餐厅的筷子套背面印有折成富士山筷托的说明,这既是庶民对神圣符号的重新解读,也是实用主义对传统信仰的革新。

二、毛笔与工业油墨

![]()

在沼津轩百货的筷子套上,西方图案与东方文字的混搭营造出独特视觉效果:传统汉字与几何无衬线体并置,打破了常规印刷的边界。这不仅仅是一则广告,而是明治维新后日本美学自主探索的缩影。

1929年《完全商业美术》杂志提倡“理性化字体设计”,而街头的印刷品却以片假名与罗马字的交织、毛笔风格与工业油墨的融合,展示出一种超越理论的新型美学实验。

三、女性书写与性别政治

![]()

在京都,贵族通过汉字书写掌控历史叙事,而宫廷女官们则在筷子套这样的小空间内,以假名悄然书写自己的故事。筷子套上流畅的假名笔触,让人联想到平安时代的紫式部,象征着女性文字力量的复兴。

在20世纪的商业设计中,那些曾被视为“女手”的文字成功挑战了传统,展现了女性如何在有限空间内突破性别桎梏,自主表达历史与个体经验。

四、珍藏与反思

北川进收集的800枚筷子套,实际上是对消费主义文化的一种深刻反思。当全球快餐业将一次性餐具视为工业流水线的终端消耗品时,这位经历过二战的老兵却从每件物品中看到了历史的年轮。他孙女捐赠的藏品不仅仅是收藏品,更象征着对物质浪费的抗争与对传统记忆的珍视——在“可惜”(mottainai)的情怀中,一个曾经遭受原子弹摧毁的民族学会了如何在废墟中重建精神家园。

Letterform 档案馆将这些看似平凡的筷子套与《古腾堡圣经》并列展示,挑战了传统艺术史的固有叙事。当卢浮宫用防弹玻璃保护蒙娜丽莎时,这里的每一张筷子套都在诉说:文化并非只在聚光灯下孕育,而是在平民日常生活的点滴中流淌——在火车便当、居酒屋小酌中悄然生长。那些将艺术神圣化的机构,也许从未意识到,真正的文明密码往往蕴藏在最真实、最平凡的生活细节里。