人所能观察的东西,是人受训练所观察的东西以及他用于表达这些东西的词汇表的函数。——布莱恩·W.欧格尔维

任何自上而下的、客观的文件分类,恐怕最终还是要让位于自下而上的、主观的心理状态。即便是同一篇文章,其网站博客版和正式论文版并无任何实质性区别,读起来也不一样。此例中,排版固然重要,但真正的区别是心态(Mental Set),主要包括预设、期待和习惯。

这种主观状态和客观划分之间的张力,恰恰暗示了良好个人信息管理系统的方向;作为材料使用者,我们必然是读者、听众或观众,不可能完全继承图书馆那种面向全体公民的整理方式。

(面向全体公民的图书馆,主要肇始于一百年前的美国,而此前几千年时间里,图书馆基本只面向很小的精英圈子,即便是凯撒所发明的公共图书馆,也只服务精英。考虑到直系祖师爷才不过一百岁,个人文件管理就更要反思其方法论的合理性。)

当然,合理的个人文件管理体系也不能完全滑向娱乐至上的消费类媒体式管理,我们时常需要在传统图书馆方式和 Netflix 模式之间来回走动。

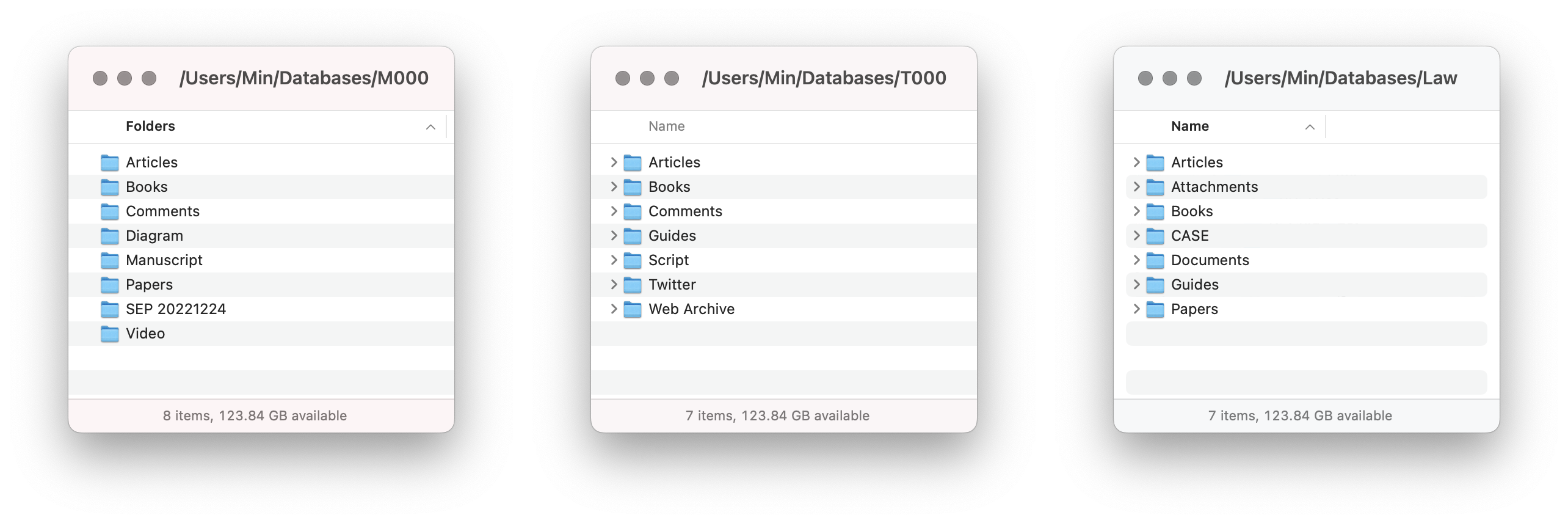

那么,在数字世界中,什么东西最容易影响心态呢?是媒介,或者说物质载体,包括但不限于体裁、排版和文件格式。我在信息管理的馆藏:资料文件夹(需付费)一文中曾初步谈到,我将媒介本身作为可靠程度的指标,借以在各个领域下——本文先不谈领域划分,毕竟人力有限,我严重怀疑任何人有能力像亚里士多德、冯·诺伊曼或苏东坡那样深耕几乎所有领域——划分文件夹:

领域文件夹之后的划分,仍然可以从图书馆的布置中汲取经验。信息管理的目的是使用信息,而使用就应当追求可靠;惜乎人们倾向于相信一切,像笛卡尔那样的怀疑主义者终归是极少数,因而就需要一些外部的可靠程度指标,避免流于内容却对形式习而不察。尝试过各种划分方式之后,我发现最有助于判断信息载体可靠性的划分方式就是——媒介。盖不同媒介有着迥异的生产流程,媒介差异本身往往可以充当可靠程度的指标:新闻,文章,论文,专著……尽管这条光谱上有一些曲折乃至往复,但总体上还是越往右边越可靠。实体图书馆天然根据媒介划分区域,除占据建筑主体的书柜,还有报刊区、多媒体区等,这是一种附赠的可靠程度划分方式。

事后看来,可靠程度只是心态的一个小方面,不同媒介对应了迥异的预期,而且往往是一扎参数的复合,严肃或戏谑、枯燥或有趣、费脑或轻松、字字珠玑或偶出金句、超前时代或食古不化,等等。这种松散标准的组合,在许多情景下更符合文件使用者而非资料管理者的立场。

在电脑上,我们同时要处理各种类型的文件,容易给人一种自己是图书管理员的错觉,不妨先考虑管理对象更少的电子书阅读器,例如 Kindle 或 Books(下文主要指 Kindle 硬件,这是我实际在用的阅读器)。

(注意,我的 Kindle 已经越狱,因而我可以使用传统的文件夹管理,但本文并不会因为这一额外操作而降低价值,相反,所有使用 Android 电纸书的读者也可以从中获益。)

在 Kindle 上,我要整理的不过是接下来准备读的一小摞书,此时的观察会更贴近现实。 我在 Kindle 上分了三个文件夹,一个是非虚构类书籍,一个是虚构类书籍,最后一个是漫画。这种分类,在逻辑上很成问题,毕竟有些严肃作品——甚至博士论文——也会采用漫画形式,但是并不妨碍粗糙的心态分类,多数人都可以抛开那几本估计一辈子都不会遇上的中间类型作品,大大方方接受这几种心态对应的读物:枯燥的(非虚构)、有趣的(虚构)以及过于有趣而不太好意思承认它是书的(漫画)。

从轻松到吃力,这条光谱可以划分出上述三个文件夹。我使用的软件是 KOReadere,它可以为不同文件夹设置对应的配置文件,进而在打开各文件夹的书籍时,自动调整排版。在读严肃作品时,我习惯减小字号,尽可能在一块屏幕上显示更多内容,方便对比前后文;看小说时,则更喜欢字大一些,看得快;而在翻漫画时,我更倾向把行距和边距压到最小,同时把图片拉到最大,尽可能填满整块屏幕。心态决定了我需要怎样的阅读方式,进而影响了待读书籍的分类。

显然,以心态为划分依据,还可以降低干扰。我不会把漫画书夹在熊彼特全集里,只需要瞥一眼漫画封面,我可能就没有胃口再打开熊彼特了,这就像麦当劳炸鸡很容易抢走当季蔬菜沙拉的风头(遑论熊彼特本来就足够倒胃口)。

我有位富有的同事,他用钞能力解决了书籍对心态的干扰:买一叠 Kindle,可以拿来洗牌的那种,一台放车上,一台放在门边,一台放书桌上,一台放在茶几上,一台随身携带,还有几台目前处于失踪状态。一句话,此君把电纸书当作实体书用,每台阅读器都相当于一小捆书籍、杂志或者绘本(其中有两台属于刚上学的孩子)。确实,即便分文件夹,也需要解锁屏幕后手动点进去,上一本没看完的书依然会干扰心态,我恐怕也会再买两台二手 Kindle,东施效颦。

我以前不怎么出差时,同时拥有五台电脑(包括平板电脑),在物理上区分了不同的心态,分别用来写东西(MacBook)、看大开本书籍(iPad)、用电影谋杀我的时间(Mac mini 配 LG Ultrafine 显示器)、干脏活(Surface)以及搞赛博实验(RaspBerry Pi)。如今苦于四处奔走,不得不缩减到一台设备,但心态仍然是重要的分类、整理依据。

顺予指出,心态有时候也是惯性的产物。受制于技术限制,我们也要反思一下有没有更合适的媒介形式。例如,由于版权原因,大量出版较早的图书只有扫描版 PDF,如果是小说,毫无疑问更适合采用 EPUB 等灵活的格式,根本没有必要被墨迹模糊的扫描件折磨。人工智能可能有助于撬动这种负面的媒介惯性,真正让材料符合读者的正常预期,而不是反过来削足适履。

总而言之,心态貌似过于私人而无法推广,但它恰恰可以处理种种分类方法的根本矛盾:放弃单一标准,转向真实情境。文件在被阅读时才有意义。

毕竟,我们不(完全)是图书管理员。