每年九月,两个老问题总是如期而至:选哪款新 iPhone?要不要升级新系统?

不少数码博主早已经熬夜做好了软硬件对比表,很可惜,还有一个选项叫“都不买”;也总有人会发布一些工具虚无主义的小作文,很不幸,这些文章基本只是卢德主义的陈词滥调,如果把“iPhone”批量替换成“纺织机”,这些文章看上去就像是工业革命时期的手工业者写的(如果他们能识字写字的话)。年年如此,证明尚有更根本的问题。

本文提出一种试图一劳永逸解决年度数字内耗的方法:以问题的产生以解决为步调,选择经过时间考验的软硬件,保持自己的节奏。

系统

在 macOS 和 iOS 刚刚引入暗色模式的那年,竟有读者问我:什么时候更新你所有作品的配图?我很同情有这种想法的人,他们是最理想的消费者。

但对一个用操作系统工作而不是为操作系统工作或以用操作系统为工作的人来说,赶时髦并不理性。新系统不一定能解决你的问题,但它往往会成为你生活中最大的问题。

表面上看,拒绝新系统,似乎没有必要。Apple 本就是免费升级系统的开创者,而最近几年公测版门槛几度下降——以至于连中学学历的数码小编也能尝鲜——就连那些害怕升级会破坏旧设备的被害妄想症患者,也逐渐清醒过来。

然而,上述情况,只是故事的一小部分。事实是,绝大部分新系统的捷报,对你我而言毫无意义。假设您既非职业开发人员,也不是互联网数码小编,那么,故事就截然不同。毕竟,几乎所有的好消息和坏消息,都来自前两类人员。

专业测试人员通常也是开发人员。开发者根本没有精力一一测试新系统的各个细节,他们有工作:第一,确保自己的软件不会出问题;第二,尽量跟上新系统的特性,以便有广告可作,或者在最理想的情况下,推出一个付费的大版本升级。macOS 近年来紧锣密鼓的底层翻修,已经让很多软件的升级内容成了“适配 macOS XX”。而急于适配新特性,往往会造成更多问题。我最喜欢的一款 PDF 页码编辑工具,就从经典的桌面端界面转向了手机构架,以至于效率甚至不及我连夜赌气写出来的三脚猫小工具。

简言之,即便你的关注列表中的所有开发者都对新系统交口称赞,你也没有获得任何信息——除非里面有专业安全测试人员——相反,要小心了:他们兴冲冲的适配工作,只是意味着你的工作流可能被打乱。

公测人员同样没有提供什么有价值的信息,他们通常关注最浮浅的问题,这些问题要么过于明显以至于根本不劳他们废话,例如过渡动画掉帧或者液态玻璃效果过分;要么干脆是爱好者的无知所致,例如升级后必然出现的发烫、掉电、交互卡顿等临时症状(系统需要重建索引文件,不过我不指望数码小编有能力或有志向知道这个词是什么意思)。

归根结底,多数爱好者只有发现错误或者制造误会的能力,而没有办法理解并修复它们。

真正能够发现关键问题的人,只能是操作系统的长期使用者,惜乎,一方面,他们很可能根本不急于升级系统,因为害怕新系统会破坏工作流;另一方面,问题也需要时间暴露。

例如,Apple 在 2024 年发布了 macOS 15,几个月后,才有人发现系统内置的 rsync 命令被替换了。直至 WWDC 2025 前夕,相关消息才通过 Michael Tsai 的博客广而告之。只有用 rsync 仔细备份文件的人,才会发现前述问题,但这一切需要时间。macOS 15 的替代品和 rsync 用起来几乎一样,只是个别参数有异,不容易暴露,此其一;Apple 从未有过统一的系统深层部件变更状况公布渠道,此其二;能够发现问题的人可能因为谨慎而较晚更新系统,此其三。

类似的问题,还有 Shortcuts 中的通配符语法变更、AppleScript 中的换行符号迭代以及各种自带命令行工具的暗中更迭。或许很多人已经遇到前述问题,但只是当作临时 bug,或遗忘,或习惯,或换个工具。没有什么讨论的声音,这也是我写《工具论ABC:macOS 自动化杂症自查篇》和《macOS 缓存垃圾清理自助手册》的契机。

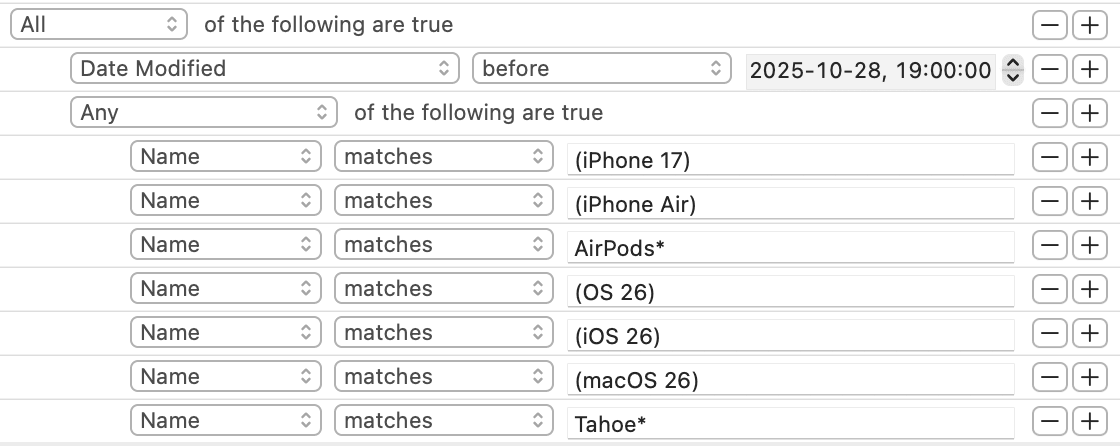

关注问题,也不意味着需要紧盯新资讯。我甚至不关注新系统和设备的消息,待我打算购买时,当初最令人愤怒的问题,一般都已经修复。我在 RSS 阅读器中设有定时过滤,在发布会后一段时间内屏蔽相关信息。它们大多是噪音罢了。

让子弹飞一会儿。

概言之,最在意工作的人,偏偏听不到他们真正需要的声音,或者需要等待很久。那么,最保守的做法,当然是让子弹飞一会儿,等等再升级。考虑到很多问题都是升级本身造成的,那么,当新系统方兴、当代系统停止重大功能性更新之际,才是升级至当代系统的妥当世纪。碰巧,我国还有一个紧接着九月新品发布会的国庆假期,若依然遇到问题,也有时间缓冲,不至于马上危机工作。

顺予指出,在用户基数足够大的前提下,我们不必担心囚徒困境或多元漠视,即便读过这篇文章的读者全部采取我的策略,也不会对巨大的小白鼠分母产生丝毫影响。

硬件

早期的 iPhone 既奇货可居又一物难求,以至于有人不惜割肾易之——当时很少有畅销机型能够卖到5000元以上,也不可能需要排长队抢购——如今,虽鲜复听闻有人因新机型而见血,可也算是一场财力小考。

成本收益观念被扭曲了,甚至一开始就被消灭了。一台1000元的洗衣机可以用五年,一台2000元的空调可以用十年,而一台5000元的手机却在一年后成了过时货,甚至被人——主要是一年前对其顶礼膜拜的数码小编——蔑为电子垃圾。

在 iPhone 6s 之前,尚有一种比较比较轻松的启发式策略:隔代升级,要么求新,买数字款;要么求稳,买带 S 的——iPhone 3GS、iPhone 4S、iPhone 5S 以及 iPhone 6s。这一节奏,基本符合 iPhone 一代大改、一代小修的步调,然而,iPhone 之外的所有 Apple 产品,都不符合这一规律,并且早在 iPhone 6s 之后,就没有 S 机型一说。

管见以为,不如考虑问题周期和软件周期。我有一份长期问题清单,据此,升级与否,首先取决于那些令我念念不忘的问题是否被新设备或新系统解决,而不是 Cook 刚刚画好的现烤大饼是否可口。有时,两者也难免重叠,例如,在 OCR 功能普遍需要联网的背景下,本地 Live Text 就促使我更换了当年的新机,一并也用上了最新的系统——Live Text 解决了令我如鲠在喉的问题(我本人制作过一款下载量数万的在线 OCR 小工具,当然,现在已经没必要了)。

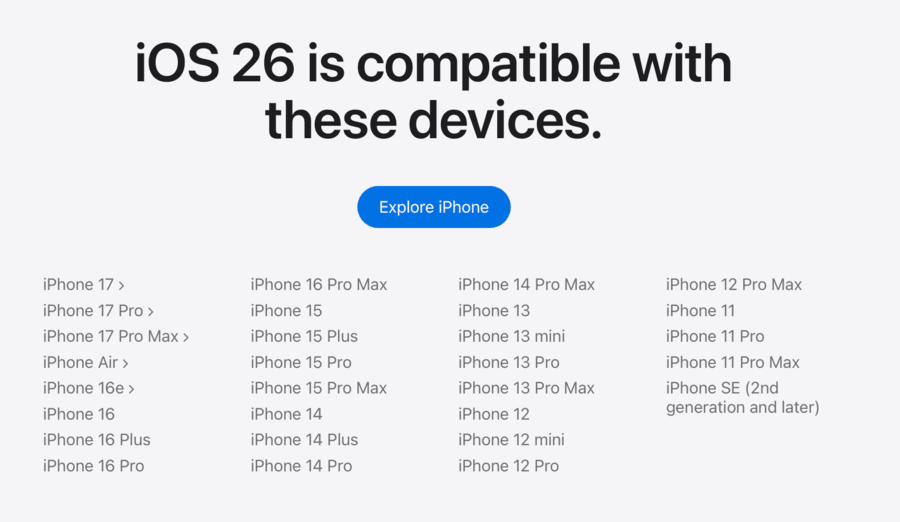

如果没有问题,我也不会考虑新设备,直到新系统即将放弃兼容我的旧机器。目前的 Apple 设备,已经越来越耐用,虽然没有像 早期有人预言的那样每两年增加一年的支持年限,但也从最初的 3 年增加到如今的 7 年上下。iPhone 17 和 iPhone 11 可以运行相同的操作系统,我为什么要为新硬件支付高额溢价?至于囿于硬件而不支持的部分功能,请注意,有个东西叫 App Store。换新机器不是唯一出路。

如果你并不追求最新系统,甚至有可能在十年后依然受到官方提供的安全更新。

不同设备,逻辑各异。通讯设备恰恰最不需要追逐时髦,毕竟通讯是双向的,不得不向下兼容。我在咖啡厅和朋友小聚时,遇到过一个带着 iPhone 17 Pro Max 的家伙(异性),第一次见面,这位小姐就像柴犬探出鼻子一样,用她的新宝贝顶了顶我,我愣了一会儿,才意识到她打算把刚才的合照发给我。这是 AirDrop 的新交互方式,但我的旧手机不支持(也可能是我不懂),不过,她很快回滚到了传统的分享菜单。推行一种仅限最新设备可用的通讯方式时,风险在 Apple ,不在我。

(但如果您正在追求异性,可能会因此痛失机会,其中风险,恕不提供建议。)

再如 Mac 等生产设备,也很简单,做一个成本效益分析,以你计划的折旧年份为限,看看盈亏如何。我在读书时,满足于 2015 年款的 MacBook 12,它甚至不如 iPad 性能好,但足够我应对法学院的所有任务(包括为几次获奖的校内电影比赛剪视频),因此我没有在升级设备上浪费钱。工作后,我一直在使用初代 M 芯片的 MacBook Air,也从未察觉到性能不足。新的生产力设备需要投资,但我没有看到可见的回报。我很多年不曾为自己购买 iPad,因为 Mac 投入在先,并且其所必需的精力投入也已饱和,我看不到在 iPad 上继续投入几千上万有何意义。

至于娱乐设备,固然不必过于理性,但以我读书时追剧看漫画的短暂经历来看(现在毫无时间),娱乐活动本身就足够吸引人,不知道为何还有人在意 iPad 边框有几条天线?

甚至在准备更换设备前,我也会至少等待几个月到半年:等待他人帮我排雷。诸如 iPhone 4 天线门、iPhone 5 掉漆门、iPad mini 6 果冻屏之类的显眼问题,自然是甫一发布便冲上舆论的风口浪尖,但更隐蔽、影响也更长久的缺陷,往往要在产品发布后很久才为人所指,有些甚至根本找不到报道,只有天才吧工作人员的口头告知和房间流言。就我所经历并确认的,便有:iPhone SE(第一代)没有气压计,我在阿尔山公园徒步了几天才发现;MacBook Pro(2015)的触控板故障率非常高,虽说 Apple 承担了我前后几次合计数万元的维修费用;MacBook Air(M1)的接口存在主板故障,我正在使用这台浑身上下只剩一个数据接口能用的半残废机器打字……即便像我那么保守,依然可能踩雷,遑论逢时髦必买的家伙了。

就连旧设备坏了,也不是买最新款的理由。因为坏了就要买最新款,这一逻辑根本不通,只能算是消费的借口。我去电脑城——因为官网早已下架——买手机时,常常要求全新未拆分的旧款或经典款,以至于店员笑称我是清朝古董收集者(或者“秦朝”?)。其实,我只是购买最可靠的投资组合罢了。

(披露:我曾经营过一家电商公司,从事海关拍卖,各种最时髦的 Apple 设备也在经营范围内,我可以随时使用,同时保留最顺手的。您很可能没有这种条件,但可以拿走我的经验。小生意本不值一提,只是为了避免有读者误会我从未体验过最新款式,特此说明。)

余论

我曾经同时买过好几台二手 iPhone 3GS、iPhone SE、iPad mini 和 Surface Go(当然不在同一个年代),随手放在家里、学校里、社团里、学生会办公室里,充当 Weiser 所说的“废电脑”:没有个性,就像废纸一样,随处放、随手用、随便丢。

有历史素养的人,固然承认,发明是需要之母。但是具体到个人身上,我们不见得要充当自然选择的排头兵。

设备和系统是解决问题的工具,如果立足长期以来尚待解决的问题,那么最时髦的软硬件往往不那么重要,直到它们可以解决问题。另一方面,新设备和新系统最好带来尽可能少的困扰,这往往仰赖他人的测试——在工作环境中真刀真枪测试,而不是开发者预览版和公测版。

以实际问题为步调,保持步调,别被牵着鼻子走。