在 18 世纪的欧洲,当自然科学家们还在为混乱的生物命名系统苦恼时,瑞典博物学家卡尔・林奈早已在书桌前展开了一场静默的革命。这位以 “双名法” 闻名世界的分类学家,不仅在生物学领域留下划时代的遗产,更以一套精密的笔记系统重构了人类认知自然的方式。透过泛黄的植物标本、写满批注的插页书籍和巴掌大小的纸质卡片,我们得以窥见这位科学先驱如何用创新的记录方法,将整个自然世界装进他的文件柜。

一、活页植物标本集(Herbarium Cabinet)

1730 年代的隆德大学校园里,年轻的林奈开始将干燥的植物标本粘贴在单页纸上。这一举动看似寻常,却颠覆了欧洲延续两百年的传统 —— 当时几乎所有植物学家都将标本装订成册,如同制作一本永不翻动的百科全书。林奈敏锐地意识到,这种固定结构严重阻碍了科学认知的迭代:每当发现新物种,学者们不得不拆解整本书籍重新编排。

于是,他设计了一个木质文件柜,将 13000 多份标本分门别类地存放在活页纸上。在《植物种志》的编纂过程中,这套系统展现出惊人的灵活性:他将 “两枚雄蕊的植物” 与 “三枚雄蕊的植物” 分别归入不同抽屉,甚至为远洋航行归来的学生们带回的异域物种预留空间。正如伦敦林奈学会档案中的标本 “LINN 694.7 Delphinium” 所示,每张活页纸都像一块可移动的拼图,随时能在分类体系中找到自己的位置。这种模块化思维,恰如他提出的生物分类层级(界门纲目科属种)在实体世界的投影。

二、插页笔记法(Interleaved Books)

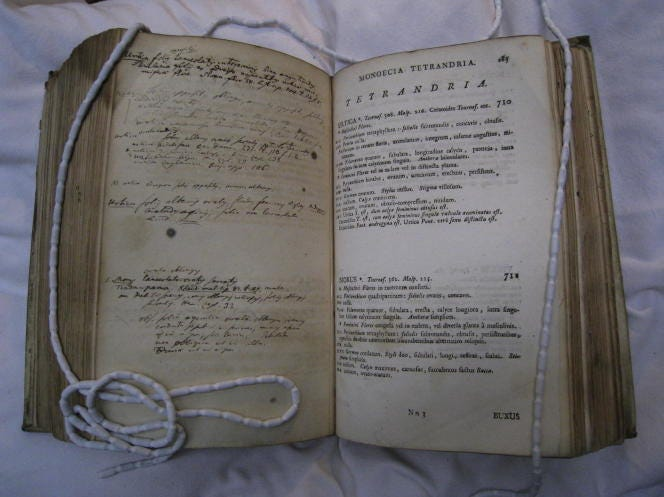

林奈对 “固化知识” 的警惕,同样体现在他对书籍的改造中。在 17-18 世纪的欧洲,出版商常应学者需求印刷 “插页本”—— 即在装订时每隔数页插入空白纸张。林奈将这种书籍变成流动的知识库:他在《植物属志》(Genera Plantarum)的插页上密密麻麻地记录新发现的植物特征、学生从殖民地寄回的观察报告,甚至与萨米原住民交流获得的生态知识。1735 年穿越拉普兰的考察中,他的行囊里就塞着这类插页笔记本,里面既有手绘的驯鹿苔形态图,也有关于当地居民利用云杉树脂疗伤的记载。

这种 “可生长的书籍” 很快引发效仿风潮。18 世纪诗人托马斯・格雷在研读林奈著作时,特意购买插页版《自然系统》,在空白处记录自家花园中植物的开花周期。当林奈每年推出修订版著作时,那些插页上的笔记便如同科学论文的 “草稿纸”,将私人思考转化为公共知识。如今在大英图书馆的珍本库中,仍能看见林奈亲笔标注的《植物属志》插页本,泛黄的空白处布满了褪色的墨迹,仿佛一场跨越时空的学术对话。

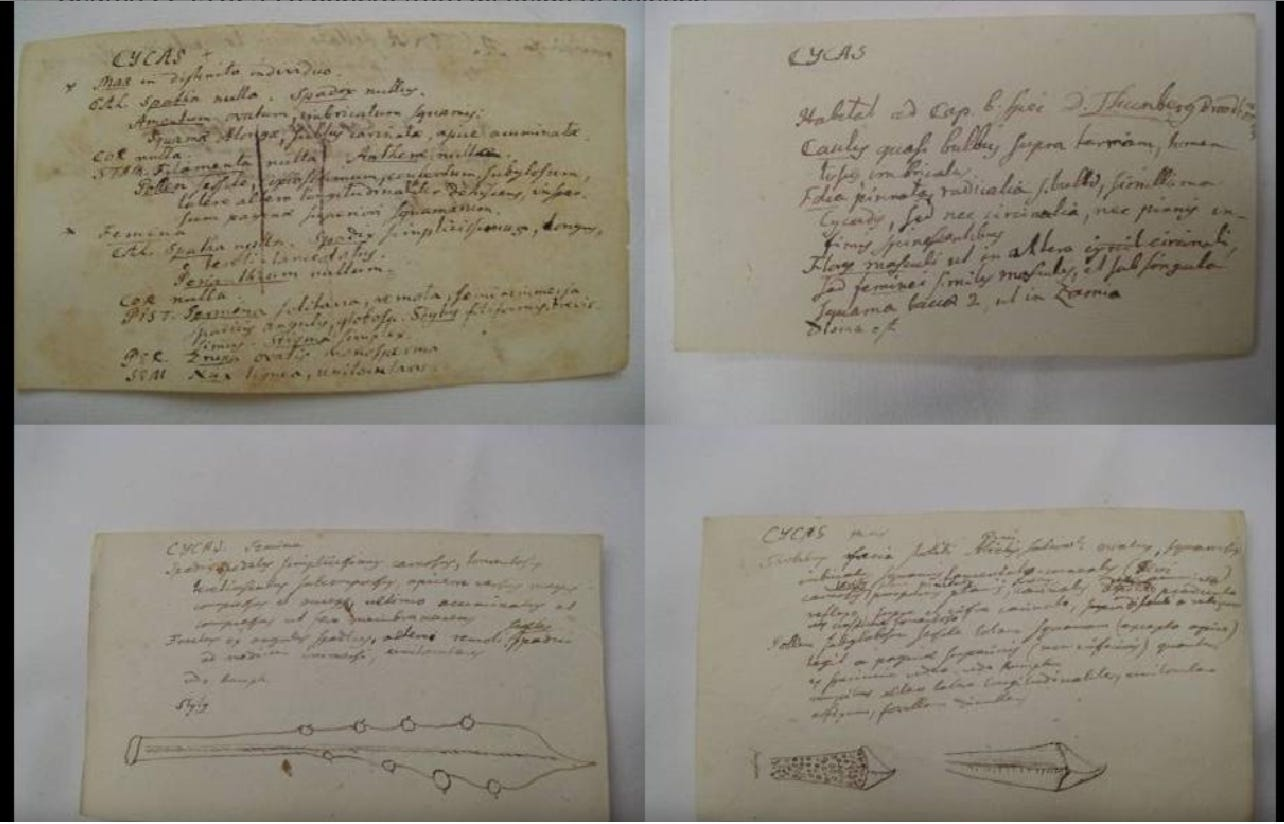

三、索引卡片法(Note Cards)

晚年的林奈越发痴迷于信息的标准化。他裁切出 7.5x13 厘米的纸片,为每个生物建立 “档案卡”—— 这可能是现代索引卡的雏形。以西方蜜蜂(Apis mellifera)卡片为例,顶部用大写字母标明属名 “APIS”,下方依次排列雄蕊(STA)、雌蕊(PIS)的形态描述,最后留出 “OBS” 栏记录行为观察。这种结构化模板让信息提取变得高效:当需要比对不同蜂种的授粉机制时,只需将相关卡片铺满书桌,知识的脉络便自然浮现。

这些装在木匣里的小卡片,实则是林奈应对知识爆炸的解决方案。随着殖民扩张带来海量新物种,传统笔记已不堪重负。卡片系统不仅便于随时增补(例如将新发现的亚洲蜜蜂变种插入 “APIS” 序列),更暗含着他深层的认知哲学:自然界的秩序应当如卡片般可拆分、可重组。伦敦林奈学会现存的一盒 1760 年代卡片中,还能看到他用不同颜色墨水区别人工栽培与野生植物,犹如给自然万物标注条形码。

结语

当我们翻阅林奈泛黄的标本集、插页书和物种卡片时,触摸到的不仅是历史的尘埃。这位分类学家真正革新的,是人类处理复杂信息的基本范式:他用活页系统破解了静态记录的困局,用插页本实现知识的动态生长,再用标准化卡片搭建起模块化数据库。这些方法至今仍在数字时代回响 —— 维基百科的编辑逻辑、生物基因库的架构方式,甚至智能手机的标签系统,都隐约带着林奈文件柜的影子。

正如他在《植物属志》中写下的那句 “我绝不推荐绘图”,林奈对实物标本的执着,本质上是对 “信息介质” 的深刻思考:绘图是经人眼过滤的二维幻影,标本却是可触摸、可拆解的实体证据。这种对 “原始信息” 的敬畏,让他的笔记系统始终扎根于物质世界。当现代人用扫描仪数字化标本时,或许也该在林奈的标本柜前驻足片刻 —— 那里封存的不只是植物,更是一个用纸与墨构筑的认知宇宙。