在这个被信息与屏幕填满的时代,很少有一种实体产品能被全世界如此广泛且深远地使用。BIC Cristal 圆珠笔,或许就是最接近 “全人类共同记忆” 的那一件。它出现在办公室、学校、家庭,甚至监狱和战场。从某种意义上说,我们几乎每个人的一生中都曾握过这根笔,写下自己的名字、心事或作业。更令人惊讶的是,自 1950 年发布以来,它已经售出了超过 1000 亿支,这一销量远远抛开了任何一个畅销产品。它的设计几乎没有发生任何变化,却仍然每天售出 1400 万支。这种 “几乎没有什么设计” 的设计,为何成为了世界上最成功的产品?

要理解 BIC Cristal 的成功,就需要先回到圆珠笔之前的时代。那时的书写是一种特权和艺术。最早,人们使用的是鹅毛笔,那是一种极为不便的工具,墨水需要频繁蘸取,一不小心就洇开在纸张上。它的优雅与混乱并存,也将 “书写” 这个行为限制在少数受过教育、手艺娴熟的人手中。

稍后的钢笔有所改进,它能储存墨水,用金属笔尖写字。但这种笔尖常常刮纸,控制不好墨水流量。更麻烦的是,它依旧昂贵,在今天的币值换算下约为 150 美元一支。也难怪当时全世界的识字率只有 20% 左右。书写并不容易。

直到 19 世纪末,一个叫 John Loud 的美国人提出了一个新想法。他设想通过在笔尖安装一个小钢珠,让墨水可以更均匀地涂在纸上。圆珠笔的雏形就此诞生。可惜的是,他的笔太粗糙了,用在皮革上不错,但在纸上却划痕明显,根本没法写字。这个发明就这样被尘封。

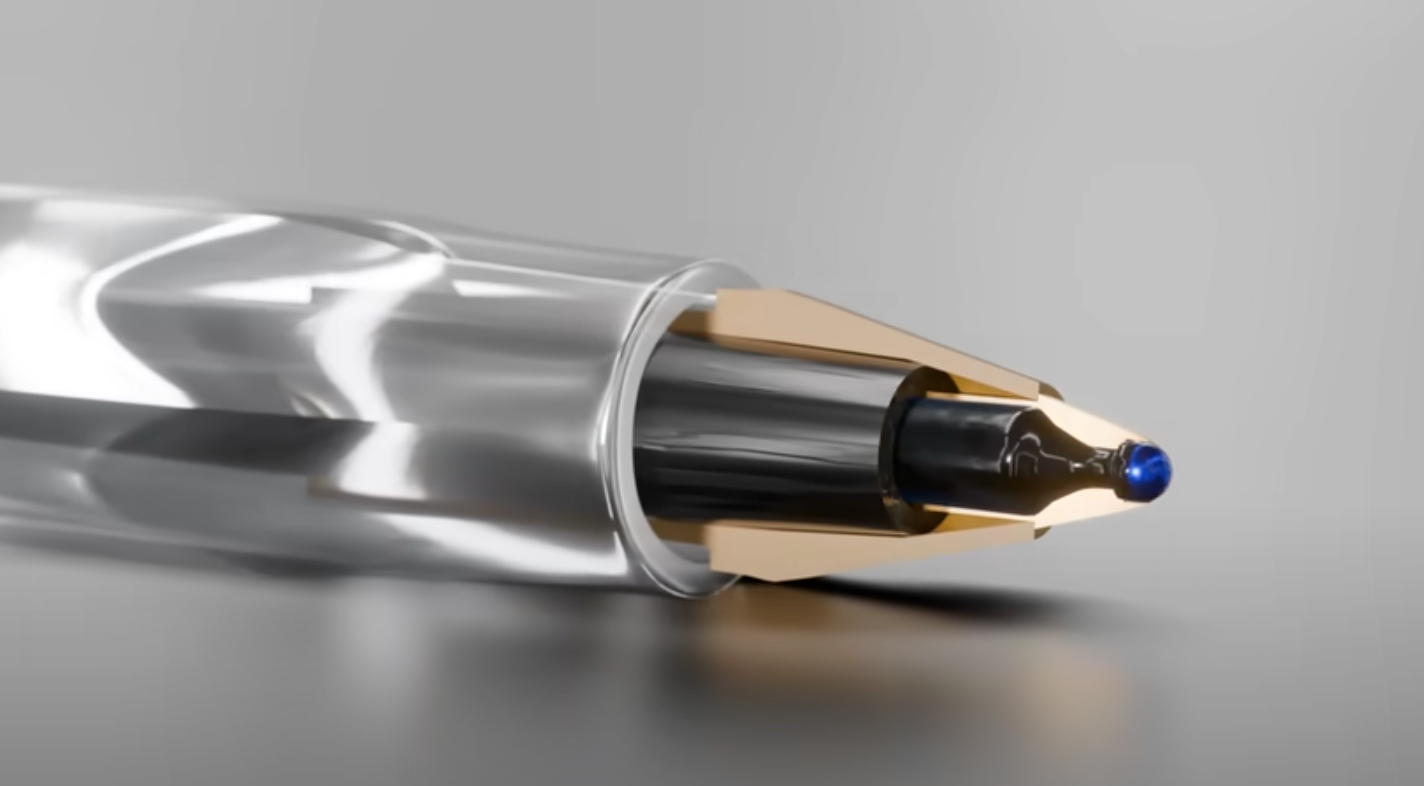

几十年过去,许多工程师尝试改良圆珠笔的结构,却总是被一个问题困住:那颗小钢珠。如果嵌得太紧,墨水无法顺利流动;太松了,则会漏得满手都是。人类制造这种小零件的能力还没跟上它的灵感。

故事转机出现在匈牙利人 Laszlo Biro 身上。他发现问题的核心并不只是机械,而是墨水本身。那个年代的墨水大多是水基的,它流得快,却太稀、太容易渗透纸张,也太依赖地心引力,一旦握笔角度有变,墨水就不稳定。他开始尝试油基墨水,那种墨水更浓稠、干得快、不渗纸,也不会滴漏。但更重要的是,它意外激活了一个自然界的神奇现象:毛细作用。

毛细作用让水能爬上树的根部,也让血液流经人类的毛细血管。Biro 的油墨从超薄的笔尖壁爬上来,再均匀地覆盖在滚珠表面,无需任何弹簧、泵或重力协助。就像一只看不见的手,在帮人把墨水引导出来。Biro 把它做成产品,注册专利,他的圆珠笔在南美小范围内赢得了成功。但问题仍未解决:这支笔依旧太贵,相当于今天的 190 美元一支。真正想让全球大多数人写得起字,它还差最后一步。

这最后一步,是由法国制造商 Marcel Bich 补上的。他看到 Biro 的专利,意识到这背后蕴藏的是一个 “普及级” 的机会。他花了 200 万美元买下专利,然后用瑞士手表制造技术来攻克精密滚珠的生产难题:在 0.1 毫米精度下批量制造钢珠。接着,他大胆采用塑料,而不是金属作为笔杆材料,用注塑机器把每一支笔压缩成最低的成本。笔身六边形防滑防滚,塑料透明能看清墨水剩余量,笔帽用聚丙烯防摔耐撞,笔杆上还有一个小气孔 —— 为了让空气顶替流失的墨水。每一处细节都有功能,没有冗余。它像是一个物理与制造哲学的极致演示。

1950 年,这支笔以 2 美元的价格上市,立刻引爆市场。第一年,仅法国每天就卖出 1 万支。到 1953 年,年销量达 4000 万支。他把自己的姓氏 Bich 简化成了 BIC,方便全球人发音。从那之后,BIC Cristal 开始在全世界铺开工厂,走进每一个人的生活。

最值得注意的不是这支笔的工艺,而是它带来的后果。随着成本的大幅降低,写字这件事变得毫无门槛。你不需要是贵族或文人,甚至不需要上过学。你只需要一支笔和一张纸,就可以留下自己的痕迹。它改变了写作的社会结构。

在 BIC Cristal 推出之前,全球识字率还停留在 35% 左右;而如今,这个数字已经接近 90%。当然,不能将所有的功劳都归于一支笔,但它确实是背后的基础工具之一。它让 “写字” 成为人类的基本能力,而非一项技能。

1000 亿支笔之后,我们仍在用着当年那个几乎未改的设计。在这个总是被 “创新” 二字追逐的时代,这支笔的成功提醒我们:有时候,真正完美的设计,就是不需要再改动的设计。