长期以来,分享都被误以为只是简单的复制粘贴,最多就是掐掉个人信息,避免暴露不适合展示给别人的内容。在这种误会下,如果你想问同学要一套学习资料,他们可能会甩给你一个巨型压缩包:如果你问公司行政索取一份宣传资料,也可能得到打包了过去10年全部数据的流水账。

分享变得几乎与导出同义,成为一个似乎无意识的操作,并最终沦为简单的复制粘贴,事实上既是文化资本的原因也是其结果。回想一下读书时,你所在的班级必然有几个喜欢炫耀笔记的家伙,如果他们的成绩碰巧比较耀眼,往往会成为老师和家长口中的“别人家的孩子”,他们破破烂烂的笔记本也鸡犬升天^1;而升入大学或进入职场后,这种本质是炫耀和展示地位的、近乎暴露癖的分享行为也被继承下来。

笔记当然也是炫耀传统的受害者之一。抛开笔记本身的隐私问题不谈,许多人分享笔记,很可能就像那些在社交网络上发布蜘蛛网图谱截图的人一样(见下图),完全是为了炫耀,即便并无此意,这些玩意儿实际上也无法阅读,尤其对于那些并不精通卡片笔记和双向链接的人来说,过于时髦的笔记方式简直就是一场认知噩梦。就我个人经验来说,除了 Andy Matuschak 等凤毛麟角的作者^2,其他在网上公开的卡片笔记,本质上都只是把几篇千字长文拆成上百个段落(甚至句子),把原本不难读懂的文章刻意变成链接链接,故弄玄虚。

中文圈更是灾区中的重灾区,尤其是早期卡片笔记传教士对于史蒂芬·平克格言的错误解读,得出了彻底背道而驰的结论,把网络这种手段当作了终极目的。平克原话其实是说,语言的功能之一是将网状思维梳理成线性表达,以便传达给他人,毕竟我们能理解的只是线性结构,而不是一团乱麻。^3在这种非常不幸的历史背景下,如果我和一个中文使用者讨论分享笔记或导出笔记,结果往往也只能令人失望:他无法理解我为何不把整个文件夹打包给他,甚至会质疑我有什么不可告人的秘密要遮遮掩掩。^4

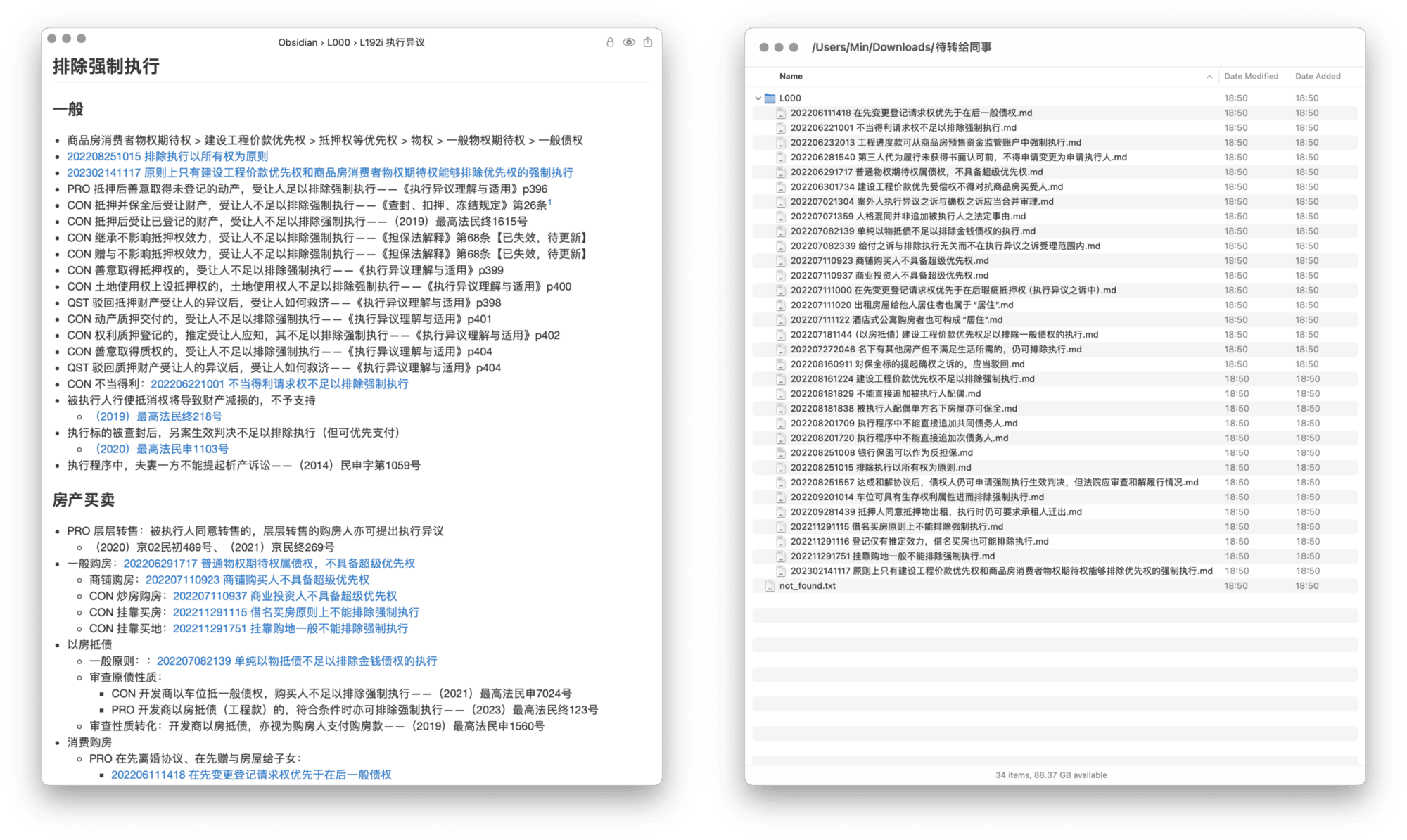

好在我的杂文不过是工作后的余兴,来自一线,不需要就着工具展开玄学讨论,也不必牵扯进利益相官方的械斗。之前我发表过两篇背景不同的文章,分别讨论了在 Finder^5和 DEVONthink 中的选择性导出,背后的想法与前文批评的分享模式完全相反:有组织的文件,并且并不需要刻意考虑日后如何分享,若组织得当,当别人向你索要数据时,自然而然就会给出相应的东西。规则只有一条:制作索引——或清单、大纲、思维导图,不管你喜欢用什么称呼。

为了更好地理解笔记分享行为,我们还得从相对中性的文件管理谈起。