忘记从什么时候开始,我觉得自己是个容易分心的人。

上周末,我去参加场新书分享会,更加印证这件事。我在椅子上坐立难安,总想站起来走动,可囿于是他人地盘,只能把屁股定在椅子上,要么掏出手机看,要么翻出包里的待读文章。

其中原因,许是内容无趣,许是我注意力容易漂移,但我想试着去解决它。对于分心者而言,最受困扰的并非灵感不足,而是想专注一件事时,大脑思维异常活跃,各种念头纷纷冒出:查资料,买东西,读文章。

以前我习惯追逐念头,文章写到一半就去逛 YouTube,或者打开购物软件查想买的数码产品,就像小学课文里那只追蝴蝶的猫。个人私事还好,但工作中太过分心,后果就是加班,这就得不偿失。

当我想思考什么软件好用时,无意拉开抽屉,一个四四方方的便利贴映入眼帘,答案触手可及。

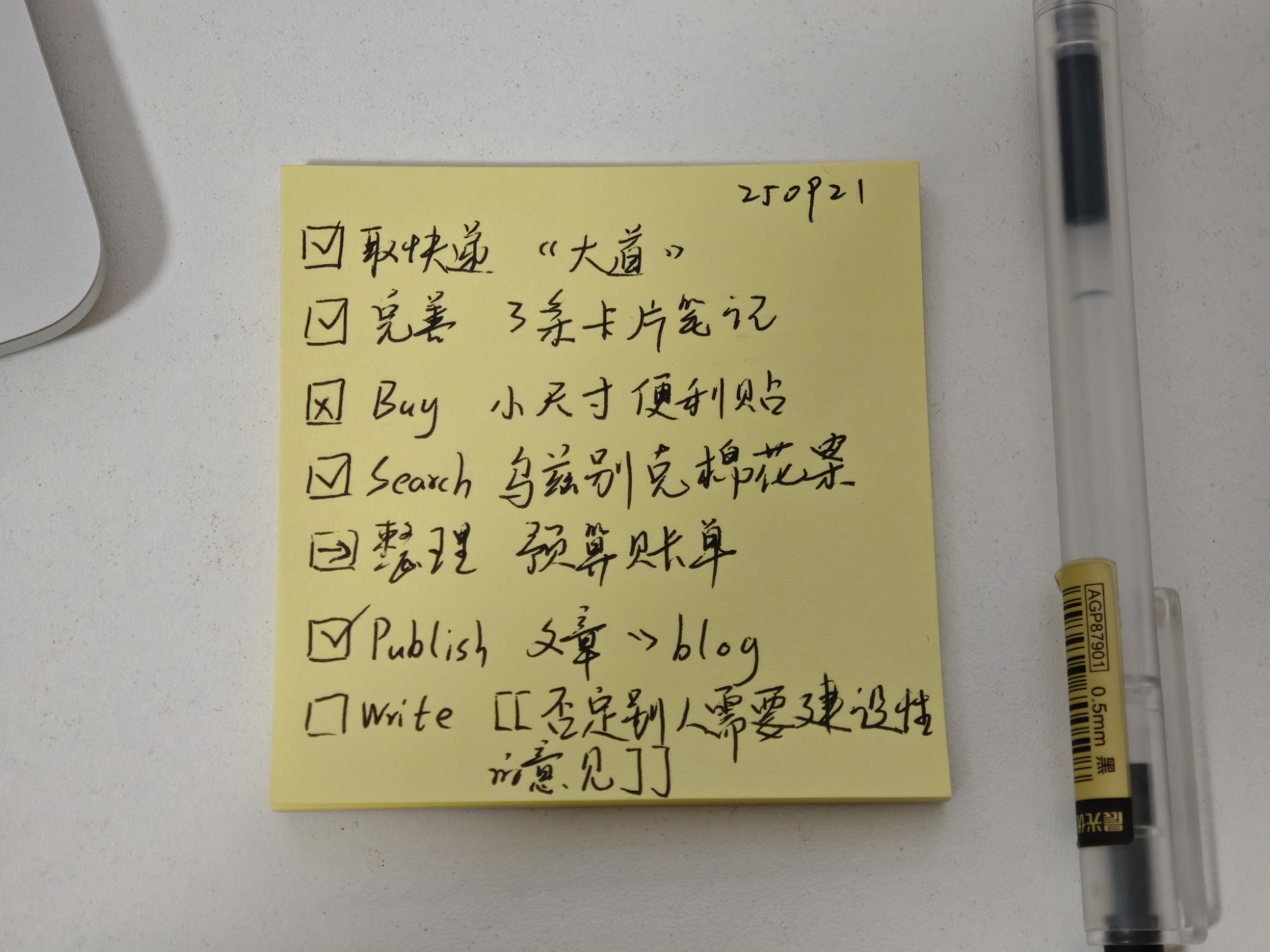

于是,我把便利贴和笔放在桌旁,一旦冒出灵感、闪念、琐事,就逐条写下,空闲时再统一处理,如此我就能专注在一件事上。

写下来的好处很简单,它能将念头从大脑释放出来,不再需要时刻想着这件事,自然能全力以赴要事。毕竟我们大脑工作记忆的容量有限,大概就 4 个组块,即便我们不去追逐念头,它也盘踞于大脑,时不时影响手头工作。

我所实践的这种思路,也能找到理论背书:GTD(Getting Things Done)方法论。这由戴维·艾伦提出,核心在于通过五个步骤(收集、处理、组织、回顾、执行)来管理工作生活,便利贴正好处于收集和组织阶段。

便利贴是天然的收集工具,轻便小巧,书写自由,不担心突然没电,十分稳定;事后想要组织,便能按颜色、性质、进度来排序分类,统筹全局。

便利贴除了记录灵感,写待办事项也很方便。我仍然开着滴答清单年度会员,但我已经有三个月没再打开,想到写一条任务,我要纠错、列优先级、打标签、分组,就感到琐碎;而便利贴我只需要写下往显示器边缘一贴,就能看到待办事项,即便想列优先级,只需要画个星号即可。

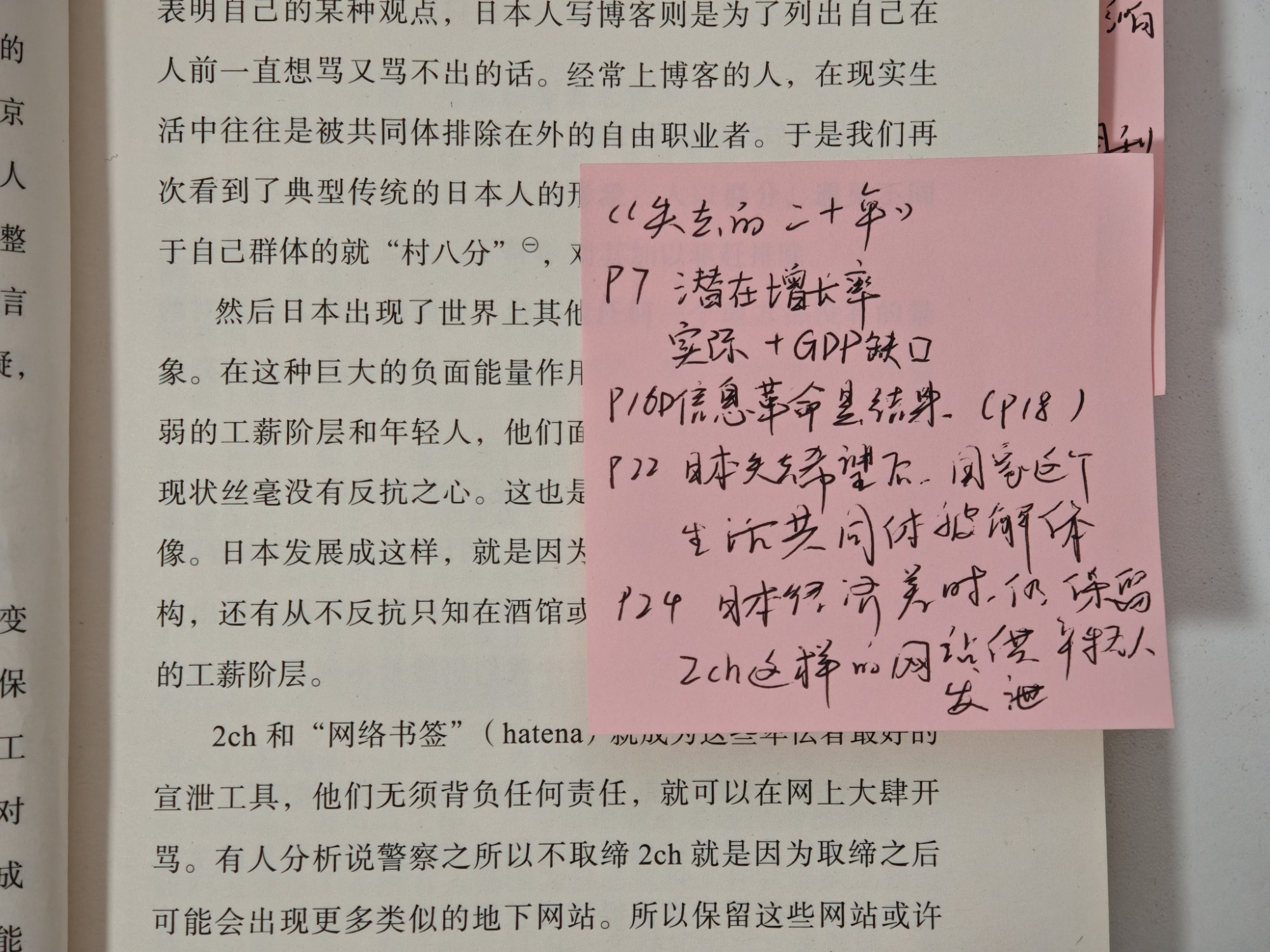

此物在阅读时也能如虎添翼。借阅来的书籍不便写写画画,那就在便利贴大展拳脚,记录零碎心得,写完贴在书页上,让边缘透出,作书签之用,读完就能顺藤摸瓜把心得写到笔记软件。

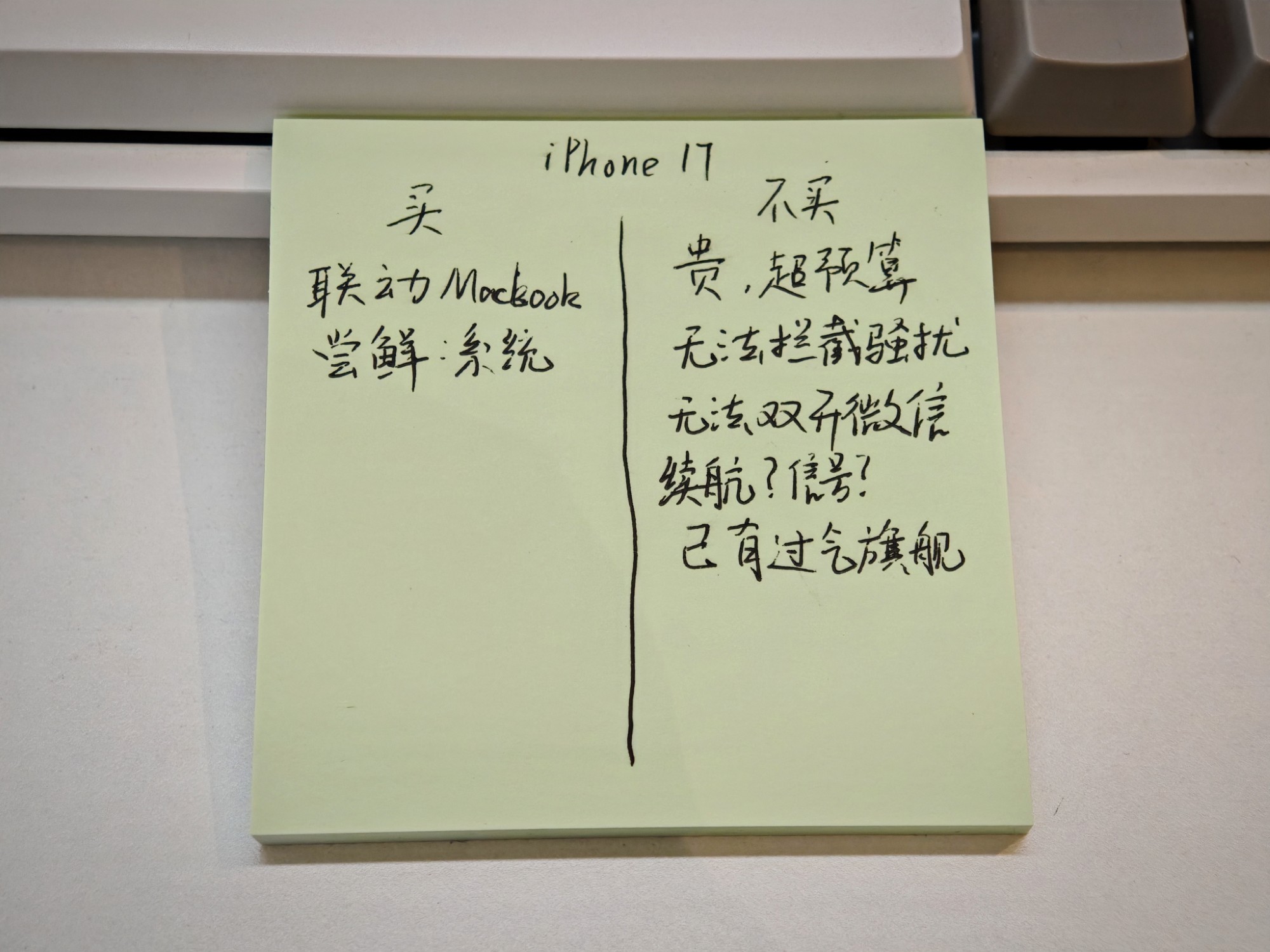

偶尔,我会将其作为决策工具。比如我最近在考虑要不要买 iPhone(当然,我早就决定不买),发现思索半天,不如理清缘由。所以我在便利贴依次写下买和不买的理由,到最后发现我竟然只能为系统尝鲜而买单,那就要衡量值不值这点钱;顺着这个实践,我们还能把更多思维模型搬到便利贴上,如金字塔结构、概念图、SWOT 等,写画自由,无拘无束。

然则,便利贴也非唯一工具,你仍可以把这个思路用到其他工具上。譬如微信聊天框,你能跟自己或文件管理助手发消息,或者手机自带笔记软件,讲究一个即时性。

我使用便利贴,皆因它不会干扰我,老实本分。打开手机软件,我就会不自觉逛朋友圈,看公众号文章,到最后想做什么都忘了。

它的缺点,或许在于需要一个书写空间。倘若走路萌发灵感,你也不好直接掏出便利贴写,而笔记软件的录音功能,还能帮你润色完善,去掉赘词。

便利贴会翘边姑且也算个缺点,有时在贴在显示器底部会掉落下来。估计是粘性太差,下次我打算换个品牌的便利贴试试。

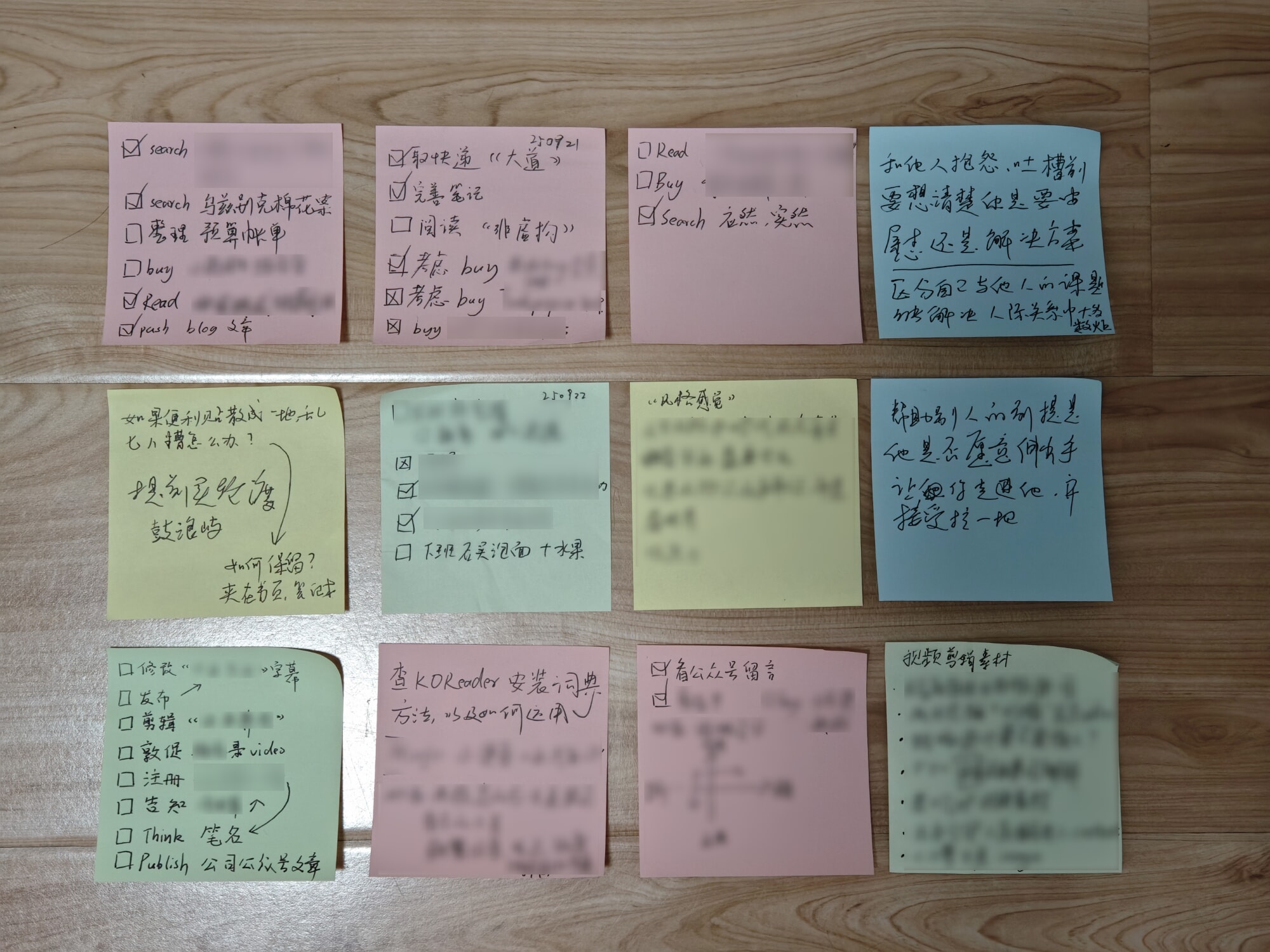

随着你越写越多,就会发现不少问题。比如写了一堆,发现便利贴又多又杂乱怎么办?

这是没有及时处理造成的,要么逐个查看,要么铺在地方整理,看这条信息对你是否还有用,如果是未完成的待办事项,思考有没有必要写进新的便利贴,如果是灵感闪念,就看有没有写进笔记。处理完毕,便利贴的使命随之结束。

但我们对创作过的东西有不少感情,亲手写过的便利贴也不例外,这如何处理?实在想保留,要么把纸质笔记本或书籍当作中转站的中转站,贴在里面保留;倘若是已经读过的书,下次翻阅便利贴时,也能顺便回顾一下书籍。

然则还有一问:那为什么不直接用 AI 工具呢?想到什么事情,直接对 AI 说,需要提取时再聊就好。

便利贴依然是第一选择,更何况有的问题不必劳烦 AI。当我们过于依赖 AI,逢事必问,全盘接收,没有一点反驳的欲望,那就是把独立思考让位给了它——仅仅因为它是 「全知全能」,就忽略你也有思考的权利;而在询问之前写进便利贴,有空再问 AI,于是你发现在提问前就有答案,甚至发现问题根本不重要。

更何况,我用便利贴的初衷,是我觉得自己太过于分心。念头纷纷扰扰,处理吧,会中断此刻的事情,不处理吧,它又悬而不决,更难专注。

于是,经过几天的实践,我确信它有用,可以帮我维护宝贵的注意力和时间,而所付出的成本,不过是几块钱一沓的便利贴罢了。

外界信息汹涌而来,大脑亦是波涛起伏,一张小小的便利贴就能化作小快艇,在思维之海自由穿梭,兜兜转转带回我所需要的结果。