本文初版发表时,我意识到了笔记讨论中最糟糕的现象:

所有关于笔记的讨论,都忽视了“笔记是什么”这一前提。如果跳过这个问题,整个讨论就是鸡同鸭讲,各说各话:你可以打开任何一篇讨论笔记的文章,只要它没有给笔记做一个限定,随后的评论——如果有的话——必然歪楼,一群善意的读者开始无偿推销自己惯用的笔记软件,讨论最终则以“颜值即正义”这种相对主义论调告终,大家好聚好散,说了一通废话。

你不妨学着苏格拉底的做法,要求这些参与者先界定自己说的“笔记”究竟是什么。多数人根本说不清,或者情愿说不清,这样就可以在遭受攻击时,像变色龙一样防御,辩称自己的笔记只是心情日记或旅行见闻,不值得那么大动肝火(这还显得您小气了!)。

不清不楚的定义,模棱两可的描述1,其实令相关的笔记讨论和方法论免于检验,无法被反驳,最终也就和实践脱节。毕竟,你怎么能责怪一个写日记抱怨领导的可怜上班族呢?

然而,我们确实看到变色龙们日日夜夜戴笠荷锄,购得(或盗版得来)的工具书信手拈来,Obsidian 的插件装得琳琅满目,甚至用卡片笔记解构了一本笔记方法论专著。2这般投入,远远超出了日记或见闻,只可惜连笔记是什么都没能明确,最终只能以锥飡壶、以戈舂黍,难达鹄的。

笔记不是什么

大量被我们归为笔记的东西,充其量只是各种形式的“图文”,如果将他们笼统地称作笔记,实有口袋洞开之嫌:这样看来,不妨把 Word、PowerPoint 甚至 Adobe Illustration 也称作笔记软件。问题就在这里:并非但凡图文形式的就是笔记,也不是砍掉书籍和论文、剩下篇幅不长的就算笔记。

《牛津高阶英汉双解词典》将便条、评语、记录甚至纸币都归入“note”词条;便携式设备,也多自我标榜“笔记本电脑”,例如 Tandy Corporation 的“Notebook”、施乐的“NoteTaker”以及近年三星的招牌手机“Galaxy Note”。前者词典编辑的公道做法,后者则是营销术语,均不值得为读者所效仿。

管见以为,不妨先循着本作的标题,一一检验各种传统意义上的笔记,是否名符其实。

日记

Information 将笔记本(notebook)的功能划定为记录想法与收集摘抄,就此定义而言,Evernote 的定位可谓手术刀般精确。但是,词条作者 Richard Yeo 随后又将笔记分为按主题组织的手账(commonplace book)和按时间排序的日记(diary),这令笔记的范畴迅速扩张,如果不细究主语,连 DNA 都可以纳入其中。我们还是回到了原点。

最常被冠以笔记之名的,就是日记。讨论笔记工具时总有人提及 Day One,或者将写日记视作刚需,这些做法都是混淆了日记和笔记。日记只是一段记录,管你不屑一顾斥之为“流水帐”也好,还是美名其曰“个人足迹”也罢,一篇日记写完,它就成了陈列架上的藏品。

日记的写作过程也轻巧,不如说,写日记就是一种释放压力的途径。日记放弃了连篇累牍的链接与注释,仅仅将想说的话迅速写下来,娱乐自己、放松心情。仔细想想,写论文要插入引用,写博文要插入参考链接,写杂文会画满括弧,制作幻灯片要填满脚注,使用卡片笔记软件更是免不了插入网页链接、本地文件链接和笔记间的双向链接!长此以往,大脑大概要危如累卵;相比之下,日记就像是一阵清风,一泓清泉了。

最后,日记也不会被驳斥:没有人对它抱有太多实用主义的期待,甚至有人很乐意看看当年的幼稚想法,但是否会和现在对比看看有无改进则是另一回事,我似乎还没老到怀念所犯过错的年纪。日记不是欣欣向荣的庄园,而是落满灰尘的标本间,这当然不折损其回忆之美,只是这种美来自驻足观赏,而非频繁取放,更不似李敖读书那样切、割、剖、剪。写日记不用太功利主义,真的忘了无所谓,除非你把论文选题或账户密码也写在日记里,然后又忘个一干二净——这本身就是眉毛胡子一把抓、不给笔记做限定带来的问题。

一言以蔽之,日记更像是一个情绪出口,更多时候是单向的,一旦发泄,使命终焉。偶尔翻阅,也只是再次调动情绪,让你对复对某个教书先生咬牙切齿(我有)或者对某届同桌心怀温柔(我没有)。严格来说,日记不能算脱离生活,但它是生活的幽灵,无关乎未来。

工作日志

另一类记录和日记类似,也常被认为是笔记:工作日志。如果说日记还有太多感性成分,那么工作日记至少严肃许多,从格式到内容都一板一眼,似乎可以称得上是笔记了吧?并非如此。工作日记只是一段原始记录(先不说胡编滥造虚假工作量的行为),除了闹劳资纠纷、上法庭辩论或者出演真人职场谍战剧,你日后回顾它们的频率又有多少?何况现在有了打卡软件,工作日志作为 metadata 的记录意义也大大降低了。

留有一份工作日志,固然比两手空空要好,不过这些日志终究只是记录(log),而不是笔记;借助一些时髦的工具,你还可以自动生成工作日志、会议记录,事实上,现在连庭审记录都能够实时生成,这些不用动脑子的东西,也越来越难称之为笔记——毕竟,这里连比喻意义上的“动笔”都不存在。

事无巨细也好,简明扼要也罢,工作日志最终的功能还是存档,而不是供你频频翻阅(你如果经常要求调取档案,一般会在管理员那里吃上一嘴儿灰)。你不会因为档案馆尘封太久而为之惋惜,同样也不会因为没人翻看工作日志而叹气,因为它们——还要捎带上日记——的本分工作,就是老老实实呆在那里。

换言之,日志可能充当证据(希望不要),证明或证否过去的事件,但并不包含什么观点。确实,它们来自真实世界,并且理论上比日记更客观,但既然不包含观点,也就不会在经受考验后得到改良——允许改动就不是日志了——自然谈不上以积极的形式回归真实世界。称它们为潜在的罪证或无罪证明更好。

单纯的清单或大纲

另外一类常见的图文形式是大纲,你也可以称之为列表、清单或者洋名 list。这里说到的大纲指开放式大纲,是翁贝托·埃科那本《无限的清单》所明示的形象:冗长、开放、可以不断往里面丢东西。这些有着貔貅胃口的大纲,诸如“常见高果糖饮料清单”“值得关注的社科类主播名单”或“互联网领域经典案例汇编”,能够背下来才奇怪,左耳进右耳出、写完就忘全然是情理之中。

更有甚者,可能在一番大珠小珠落玉盘之后,才发现以前已经创建过类似的大纲了,我自己就在编辑“大数据领域经典案例汇编”的半途,想起之前有一份“互联网领域经典案例汇编”,十之八九已有重复。

进言之,其实大纲和日记、工作日志一样,更像是一份留待日后查询的存档,你不可能真的背下几百种不健康的含糖饮料,也没狂热到对于热门博主如数家珍(希望不会那么狂热),更不会闲到把三十几个省市自治区的典型案例熟记于心——这些大纲、日记和日志,是真正的外部记忆存储介质,并且日渐叠床架屋、变厚变重。

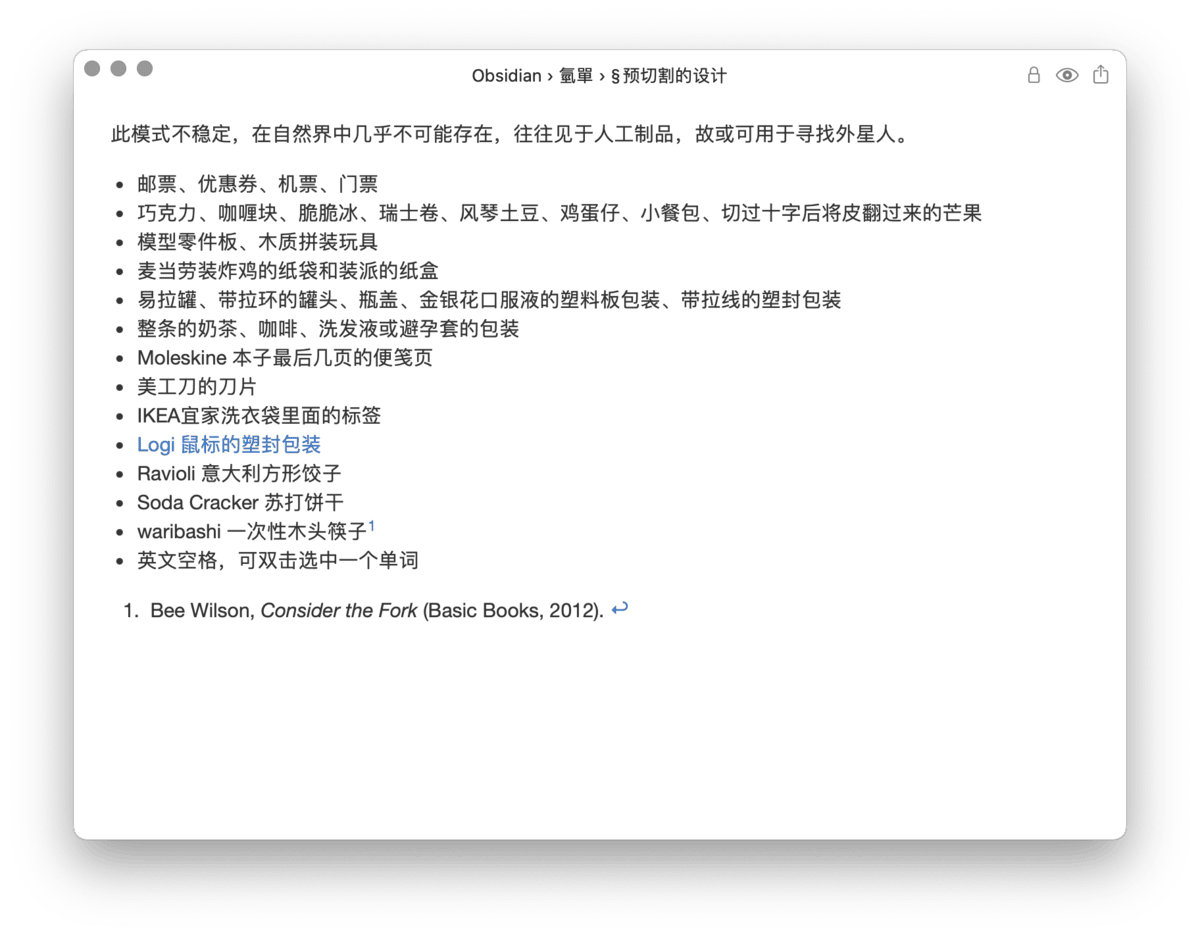

不过,编撰得当的清单,将不仅仅是一份数据汇编,它不可避免地引入了猜想,即为何如此汇编。古人编目录,最初也粗放,可一旦书籍变多,编目就要有理有据,于是有人动笔写点什么,例如汇编一家之作时,传统上要写小序,介绍流派特点和变迁。这就必须有观点,而不是单纯罗列项目。埃科也指出,目录背后往往是某种观点,否则你很难把希特勒和耶稣放在一块儿。3真正有趣的是,越是有价值的清单,越是频频改动,且不限于增删,还可能调整分类和排序的规则,换言之,发现之前的猜想有问题,遂逐步调整。

清单是塑造世界的工具,就像费曼所说的,笔记就是思考过程本身。不过,本文不会走得太远,在后续文章中,我们将看到大纲或清单如何成为重要的猜想生成机制。为了避免被当作无聊的律师(撰写此文时,我是),我不介意透露一张观点奇特的清单:

几年后,我依然认为其中的观点比所列的东西更加有趣。

从复杂清单到猜想笔记

清单是一个很好的切入点,盖其半衰期足够长——即便不少人仅仅是因为松鼠症反复发作而不断更新旧清单——又不断迫使你反思分类依据,最终,你必须有猜想。

从逻辑和经验上看,其实清单往往先于更基本的笔记基本单位:猜想笔记,一次记载、阐述、分析一个核心猜想。你往往先摆弄一些东西,看看会发生什么,而不是盯着一堆专业术语就凭空拼出了一个定理——更不是从空中“捕捉”它。

沿着卢曼(Luhmann)、Sönke Ahrens 到 Andy Matuschak 的路径,我曾经发展了一种半游戏性质的笔记形态学,误以为笔记主要划分为猜想笔记(观点笔记)、词条笔记和大纲笔记,三者就像建材组成构件、构件打成建筑的关系。这追比喻有一定用处,但忘了笔记并非闭门造车,而是不断和现实世界交互。只考虑三者之间的循环,难免挂一漏万。我将在本作后续篇章中反复回到这一点,目前,我们把注意力转向猜想笔记。

(在本文初版中,我使用了“观点笔记”一词。为契合作品标题,现在我倾向于“猜想笔记”。基本上,我说的还是同一类客体,但是主体已产生了微妙的变化——我们从知识的占有者,回归的知识的求索者。)

笔记标题,开门见山

常被忽视的标题,却是刀刀见血、拳拳到肉。很多人做笔记,往往轻视标题,甚至将其委派给人工智能4。你可以打开自己的笔记软件(或者笔记簿),看看有没有类似下面的标题:

- 1 月 1 日感想

- 关于高空抛物入刑法的想法

- 史蒂芬·平克谈写作

- 读《和韭菜做朋友》有感

- ……

这些看似规矩大方的标题,实则言之无物,并且暴露了写作者对于“何为笔记”心里没谱。“1 月 1 日感想”,到底是什么感想,有关工作还是有关生活,是一句话的醍醐灌顶、还是长篇大论的分析探讨?“关于高空抛物入刑法的想法”又是什么,作者是赞成还是否定?“史蒂芬·平克谈写作”,他究竟谈了什么?“读《和韭菜做朋友》有感”,你确定明年还能想起来这是什么玩意儿?

这些问题,不打开笔记重读一遍,根本不明所以。这时候,重读自己的笔记竟不亚于破译别人的手稿;如果其中还掺杂了日记、工作日志或者会议记录,“破译”过程还会掺着偷窥和窃取商业机密的味道。

倘若一开始就把笔记限定在猜想(至少猜想笔记占了大部分),并且在标题中开门见山,问题便釜底抽薪。标题,应当概括笔记、笔开宗明义。在学术领域,有人发现 越少使用黑话的论文引用量越高,这“说人话”的道理当然也适用于笔记——论文标题折磨的尚且是他人,笔记标题祸害的可就是自己了。例如“史蒂芬·平克谈写作”,完全可以把话说完,写成“史蒂芬平克认为写作之难在于用句法树组织思维网”;如果嫌冗长,大可省去说话者,直接用观点本身命名标题:“写作之难在于用句法树组织思维网”5。若担心剽窃,则“写作之难在于用句法树组织思维网(平克)”也无妨。

实际上,一个经过提炼的观点并不见得会又臭又长,起码比“某某某关于某某某话题的看法”言之有物——后者说不定还更长。这些标题即观点的笔记,即便搁在印象笔记、Bear 等传统软件中,看上去也;如果放进卡片笔记软件,调用起来更是轻轻松松,只需要键入一两个关键词——“句法树”、“思维网”或者“写作”——就能探囊取物6。

笔记内容,阐明观点

观点本身适合当作标题,而支撑观点的阐释、论据、数据或者仅仅是不成熟的思考过程,则可以作为笔记内容。以“写作之难在于用句法树组织思维网”为例,其中主要记载了三类内容:

- 作者的原话。我甘冒“照抄原文”之大不韪,只因为抄原句和自己解释一遍并不冲突,相反,如果过于原教旨而事必躬亲、每次都自己讲一遍,恐怕要闹出传话游戏的笑话,传到后来和原句已然谬以千里;

- 读者的解释。在这则笔记中,我赞成作者的观点,因而只是做了一些锦上添花的论述工作,补充了一正一反两个例句,这样可以让作者的观点更具象,以后读到这篇笔记就有了两个立足点,而不用从抽象的原理开始演绎。

- 对误读的批评。中文圈中相当一部分人误读了史蒂芬·平克的话,我有理由认为他们根本没有翻开过那本《风格感觉》,因为史蒂芬从头到尾都在探讨句法何其重要,而不是在鼓吹网状思维(所以,你根本不用理睬那些借着史蒂芬之名兜售焦虑者)。

这只是一个例子,全然没有要充当模板的意思。如果你要阐述一个经济学观点,也许需要更多数字和实验数据;如果是一个法律规则,则应当附有相关条文和法理依据;有时还会产生矛盾观点,比如同样是高空抛物,入不入刑法都有理由,此时不妨创建两则笔记,互相引用、切磋推敲,以免不见舆薪。

从笔记分类到笔记流程

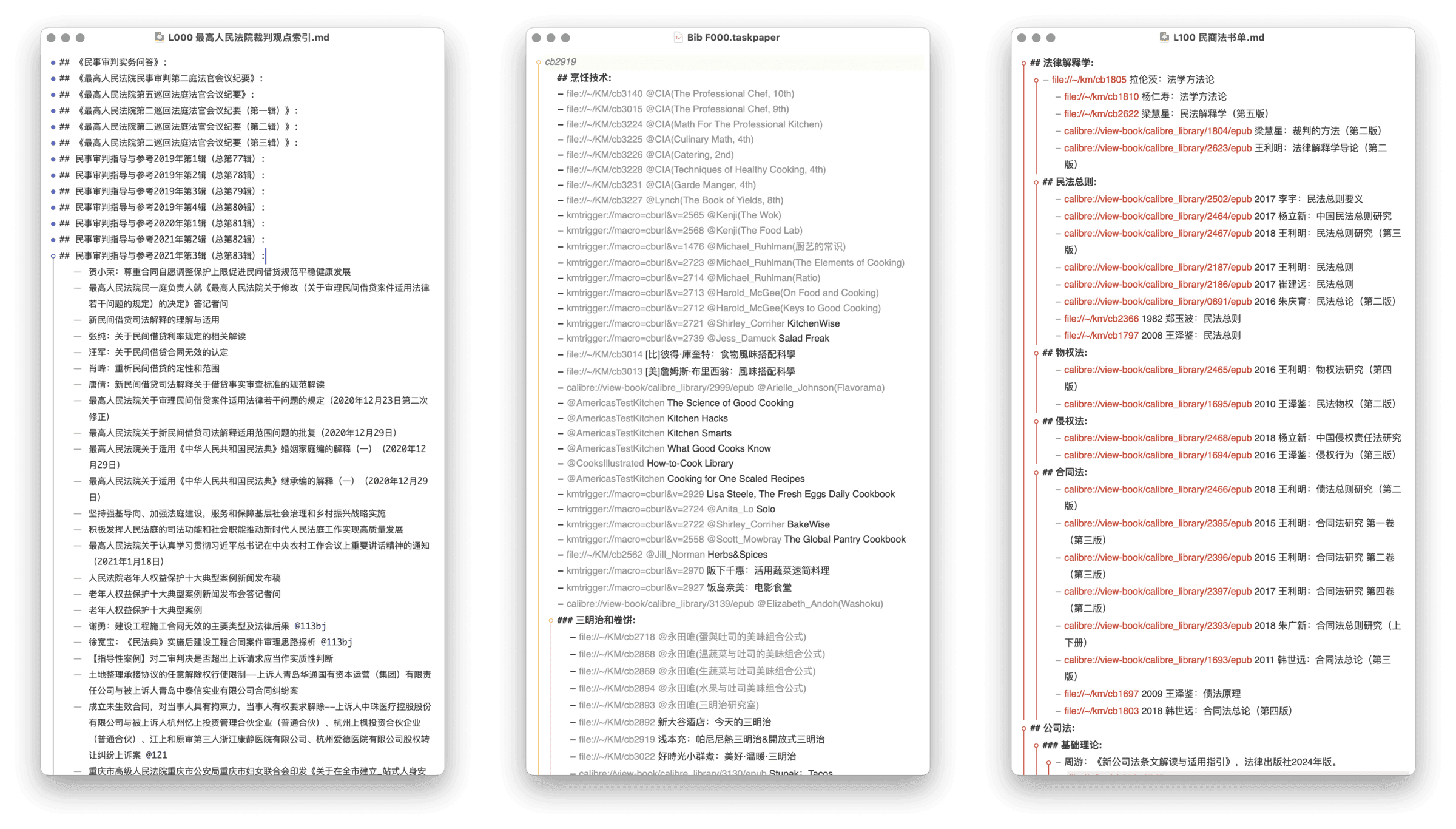

猜想笔记(观点笔记)也见于主流方法论,时而呼作“永久笔记”,时而称为“原子笔记”——这些概念可能会重叠但不完全相同——问题在于,在主流说法中,猜想笔记只是与其他类型并列,并未被提到特殊位置。只需随便打开一张卡片笔记软件的截图,就能看到里面掺了不少词条笔记(标题只是一个名词或词组),足以见得猜想笔记之存在毫无疑问,但是其地位却被严重误读。

在旧文《卡片笔记中的三种笔记类型》中,我把握到一种零散材料到猜想和猜想汇编的粗糙流程,只可惜当时的工作重点在于强调分类,

- 创建猜想笔记,而不是单纯收集素材,用真正让你感兴趣的想法组织材料,标题可以带上问号以示暂不确信。如果你只能抓到几个关键词而不是一个完整的句子,可以暂时使用清单形式。

- 完善猜想,变成命题,不断在日后的引用和实践中检验、澄清它。

- 汇编清单,通过其形式上的分类和排序功能,检查现有命题簇是否完备,并从中发觉空白或培育新猜想。

分类会掩盖动态,而真实情况是,卡片盒——或者别的什么载体——常常是波涛汹涌。仅就本职工作,我往往交替读文献、啃案卷、做笔记、写文书、作报告、撰论文(显然不会只用一个软件),任务周转,猜想丛生,互搏激烈,唯一的轴线,就是猜想链,一连串的法律推理,只有在猜想的牵引下,才不至于破碎于浩如烟海的案卷档案和参考资料。

即便只是日常的阅读记录或生活体会,一旦以想法为轴,也将明朗起来。前文批驳过的日记,若以清单形式固定想法流,则姿态大为不同。在最原教旨的卡片笔记中,难觅日记踪影,这无疑给新手当头一棒,无异于让人把积蓄了一天的苦闷活活憋回去。实际上,日记者,流水帐耳,大可写成大纲样式:7

1. 今天起床又迟了半个小时,昨晚明明不用加班但也硬熬到凌晨才有睡意,难道 [[?? 生物钟其实比 24 小时稍长一些]]?

2. 工作完成得很快,早上十一点就把任务分配给了同事,仔细一想,如果人人都像我这样,岂不是 [[?? 团队任务管理成了一场公地悲剧]]?

3. 今晚读了《管理的实践》,作者认为 [[202108092242 自动化是观念而非技术]],这让以折腾工具为乐的我很有启发。

4. ……

这样的日记,已不再是流水帐,而是一连串的思考节点,一种现代版本的高精度结绳纪事。日记的情绪释放功能不受影响,同时,猜想笔记也有生长空间,一个不成熟的想法——或者叫灵感——可以直接用 [[]] 包起来,做成一张观点笔记;日后既能直接引用独立观点,也能一路回溯,通过双向链接找到日记、还原当初酝酿这些想法的环境。

除了日记,读书笔记、演讲心得、会议记录乃至头脑风暴都可以采用大纲形式,只是须知这些记录相当于原始存档,留着当然有备无患,但如果不加提炼、不产生后续的猜想,也不通过实践锤炼想法,只是反复翻阅唏嘘,那就是舍本逐末。

前述工作主要在卡片笔记类软件中开展(此时我用的是 FSNotes),而中途的空间组织和可视化工作则可能引入便笺、画布(例如 Scapple)或网络图谱工具(例如 Obsidian)。原则上,一个文档对应一个猜想或汇编清单,特别复杂的工作则特事特办,不因工具龃龉而设限。

小结

将笔记的基本单位限定为猜想,是一种标准化,不会限制创造力,相反,它们可能促进创造力:一如集装箱令基于计算机自动化的远洋航运效率倍增,确定了基本单位的笔记,也可以成为想法生成机制的核心。这一机制,我们将在后文中看到,将反复“猜想–实践”为步调。

将讨论范围限定为观点类笔记之后,立足于大纲、日记、日志、清单等记录形式的讨论就可以另立门户,不必和笔记纠缠不清;那些宣称用 OmniOutliner 做“笔记”、用 Workflowy 整理“笔记”、用 DayOne 录制“笔记”的人,也就不那么不可理喻——他们只是在处理不同类型的内容,或者,在猜想和实践的其他阶段与拓展情境。