在为数不少美食视频下面,我们总能看到几乎像是条件反射一样的留言:求配方,求食谱,求比例。我完全理解这些评论,但是,下一步呢?阅读食谱是为了什么?为了充实你的笔记收藏?为了显摆?为了炫耀?还是纯粹抢沙发?作为一个极端例子,世界上有几乎不下厨的食谱收藏家(尽管这位小姐收藏的是纸质食谱)。

食谱甚至遭到了知名 YouTuber Ethan Chlebowski 的攻击,被斥为阻碍烹饪的绊脚石。这未免走得太远^1,本文认为,食谱仍然有效,但前提是你能把它快速转变成可执行的任务,并且尽快尝试,然后反复迭代。这条简单的建议,其实需要扫除不轻的心理负担,并完善诸多技术细节,遂有此文。

传统食谱为什么效率低或根本没用?

我向来主张,传统食谱对我们帮助不大,主要原因是信息差,食谱作者说的东西和我们实际买到的根本不一样^2,为此,我曾提出要建立自己的本地食材数据库和私房技法笔记库。现在看来,这些建议高估了多数食谱读者(和视频观众,下同,不作区分)的行动力。

传统食谱通常由两部分组成,一半是配方,列出所需要的食材,另一半则是操作步骤,理论上,只要你买对东西并且按部就班,就能做出八九不离十的菜肴。然而事实远非如此。大多数有人评论的食谱下面,基本就是一片溢美之词,从草根到厨神大抵如此;但是,当你实际操作时,往往会失败,并且不知道为什么。^3

我大胆猜测,根本原因在于,绝大多数食谱都没有得到(或逃过了)严格测试,而真正成功做出美餐的人,往往是自行改良,用一句常见的美国话说,“风味不同,但是好吃”。长此以往,可能一个食谱、一本书乃至一个网站的口碑都不错,公布出来的食谱却没有得到严格测试和改进,甚至还随着时间流逝变成纯粹老不死的正统(比如法餐里那堆 sauce),但新手几乎一定翻车。圈子就是这么形成的,如果你受挫了,那只是因为你是个局外人。

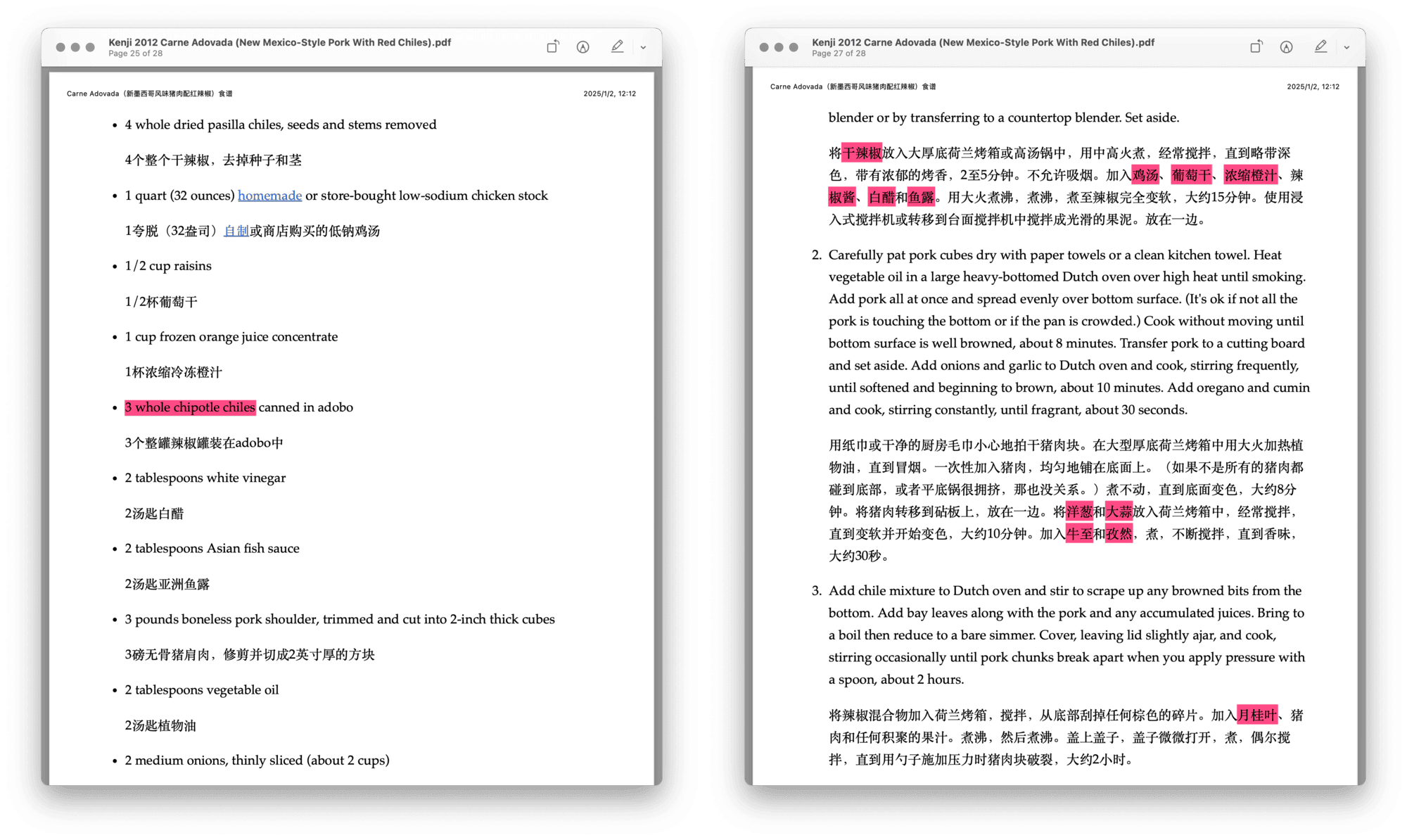

实际上,食谱有效性的问题已经困扰了人们上千年。Farmer 小姐开了很好的头,引入标准计量单位,从此你才有可能让别人读懂你的食谱;Harold McGee 进一步把实验室风格引入厨房,而 McGee 的忠实读者、麻省理工的科学狂人 Kenji 则在 Serious Eats 网站上大放异彩,将可测试性变成食谱最重要的属性,几乎每个食谱都被解构为可执行程序,我怀疑搭载 AI 的下一代厨师机可以从中获益。[^4]^5

最有效的食谱,就是可以不断批评、不断改进或适应的食谱,Serious Eats 上不少食谱都有超过10年的历史,而近几年还在不断修订。相比之下,那些主打小而美的食谱软件和网站则是不可测试的,比如某 RSS 阅读器所推出的食谱软件,它更像是时尚杂志,管见以为,更适合某些并不经常下厨房的阔太太。毕竟,你不能批评一本时尚杂志“不够有效”——它从一开始就不必有效。

但,Serious Eats 这样的网站只是凤毛麟角,它们也不可能包括所有菜式,尤其是中餐,基本两只手数得过来,估计这也是 Serious Eats 在国内没什么知名度的原因。

幸好,我们可以做笔记。通过在笔记里揣摩食谱,我做菜越来越熟练,甚至有自信招待突然登门造访的半打同事。不过,我和传统笔记方法论完全背道而驰:传统做法是抄下食谱,加以改进(如果愿意改进的话);我则是省略摘抄这一步,先把食谱转换为可操作(因而也可以测试)的任务清单,实际做一次或几次,成功之后才写下食谱(但也乐意继续迭代改进) 。

可测试性把我带到了任务管理。

从食谱到任务

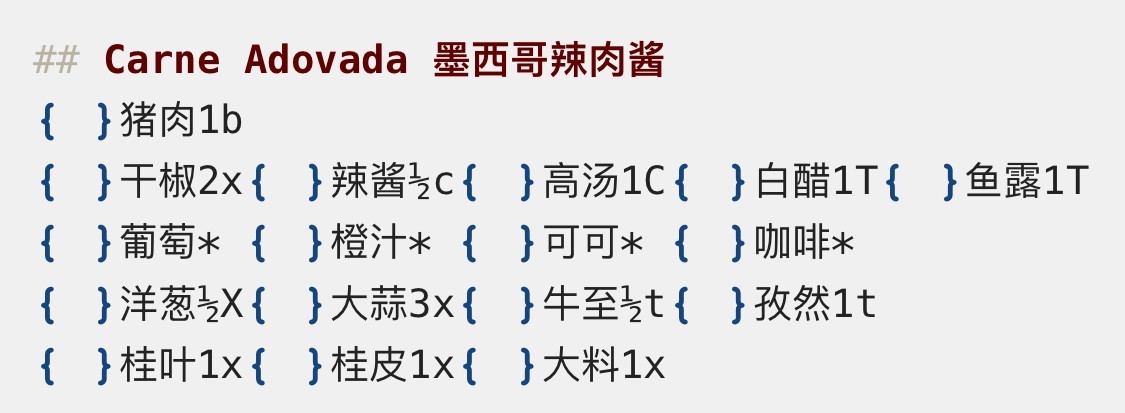

自己记或写食谱,形式固然多样,我选择了任务清单。短期来看,我希望把冗长的食谱——无论是 Serious Eats 上面浩浩荡荡几十页的文章,还是长达半个小时的视频——变成一眼就能看到底的清单,同时兼顾配料和操作两部分步骤;长期来看,我希望这些任务清单形式的食谱可以反复使用,下一次我准备一道菜时如果感到生疏,可以拿出来快速照做。

一言以蔽之,在做菜时还反复拉进度条或上下滚动浏览原始网页,基本可以判定为现代烹饪中最愚蠢的行为,绝对会让你手忙脚乱(在最糟糕的情况下,手忙脚乱地捡起被剁掉的手指)。

iMac 电脑的广告更是在侮辱所有认真做菜的人:究竟什么样的人,会在灶台边上摆着一台油烟机那么大的台式电脑,一边滚动着魔术鼠标、一边切菜炒菜?!

我理想中的食谱,只能是简明扼要的任务清单形式,即便在小尺寸的手机屏幕上也能够一览无余。写这篇文章时,我的手机是 iPhone 13 mini,在目前勉强能够运行微信的 iPhone 中,它是最小的,如果我可以,你也一定可以。

抱着要面对厨房之短兵相接的觉悟去读食谱,阅读就变成了一个提炼任务的过程。诚然,有些食谱本身就很短小,作者已经整理过,但它们并不满足长期目标,即没有经过我自己消化,下次我可能根本不知道原作者在说什么。

具体言之,我会一步一步阅读食谱里的操作步骤,把每一步中所涉及的原材料标出来,然后按照操作步骤的顺序,列出原材料清单,特别要注意,例如糖、胡椒粉和食用油等食材会用到好几次,我也会一一列出,而不是写成一项任务。

阅读过程中会遇到很多注意事项,我不见得会照单全收(有些对我来说是常识),但为避免遗忘,我会将注意事项和背后的原理——例如为什么要在意大利面酱料里加煮面水,或者如果你的红酒用完了该用什么代替它炖肉——做成抽认卡,在 Anki 里复习。

如此操作,文章或视频就被压缩成小小的一段任务清单,外加或许有必要的 Anki 卡片。

或许你会说嗯,很好,你好像只是把作者提供的配方和列表调换了顺序,按照操作步骤重新排列,那么细碎的事情也有必要写一篇文章吗?当然,我做的远远不止这些。

一个任务清单管全程

烹饪不等于拿铲子扒拉锅子那三分钟,它至少涉及采购、切配和操作三个环节,长期来看还有食物保存(本文暂不讨论最后一环)。理想的任务清单式食谱宜以简驭繁,辅助整个烹饪过程。

传统配方加步骤形式的食谱,至少需要两个清单,购物和备料勉强可以用一个原材料清单,操作则另算。在经典的任务管理软件中,即便你按照操作步骤重新排列食材清单,表面上化繁为简,但只要勾掉一个任务吗,所有东西的顺序就乱了:在绝大多数任务管理软件中,完成的任务都会按照完成时间顺序归档。任务管理软件们只能耸耸肩:你的需求很奇怪,你不是我们的目标用户。

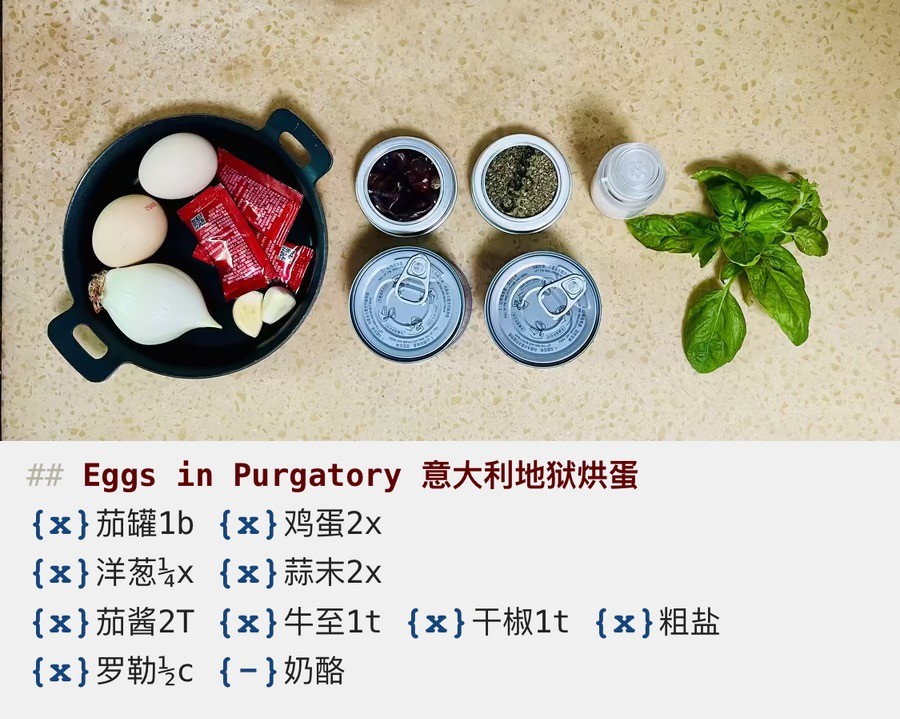

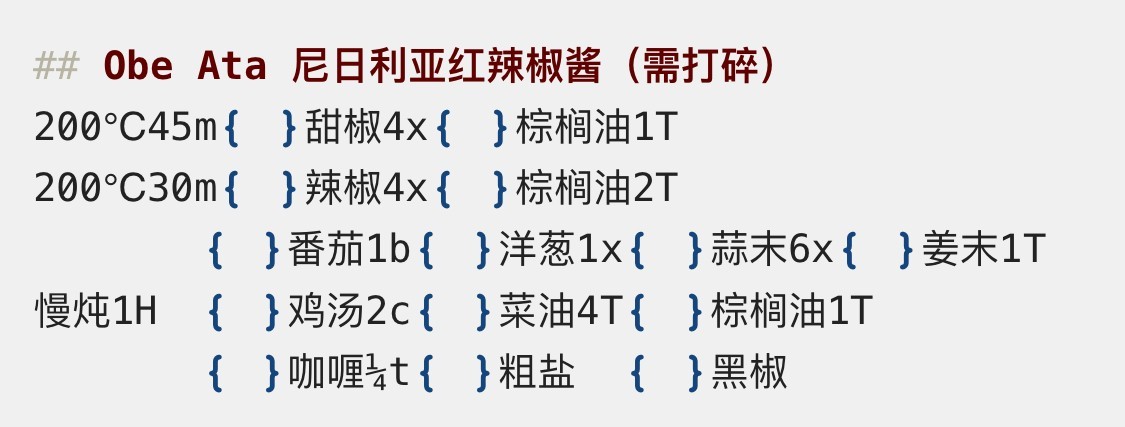

我也从来没有指望过任何一款任务管理软件,事实上,最近几年,我在用一种更低技术的方法:Drafts 的 Simple List+ 语法,把一篇简单的纯文本草稿变成任务清单。简单说,你可以在一行字前面加上表示任务的符号 [ ] 或 { },Drafts 就会把它识别为一个任务,点一下括号就能勾掉,并且任务仍然留在原地,这很像在纸张上面做任务管理。偏偏是这种松散的语法,能够满足开发商不屑一顾的食谱任务记录。

首先,使用花括号的任务有两种状态,点一下和点两下后,框里的标记会有所不同,这本身只是一种视觉标记,但你可以赋予它意义:点一次只是买好食材,第二次才是在台面上备好材料。

其次,完成后的任务不会消失,而是留在原地,不影响任务清单顺序,草稿就像纸张一样老实,没有任务管理里面的哲学预设(显然这里的“哲学”不是褒义的)。完成后的购物或备菜清单,稍后又成了操作指南。由于已经做了不少菜,通常我只需列食材,猜也能猜出来工序是什么(就我的环境来说,无非煎炸炖煮煨),实在需要掐表扣时间的——比如打开那台朋友松的积灰烤箱——才写在任务开头。

最后,三个环节都在一份清单中完成,我不需要创建大量任务。尽管在某些在任务管理软件中,创建并勾掉任务会给你奖励,甚至解锁高级会员功能,但我不需要这种自欺欺人的东西。