还是在那家咖啡馆,他发现自己已经学会了用法语打招呼,还有点火腿三明治和加奶咖啡。他也知道自己永远不可能点任何形式的黄油或者鸡蛋,因为永远学不会那些词的发音。——加西亚·马尔克斯:《梦中的欢快葬礼和十二个异乡故事》

没有哪个领域像烹饪那么鱼龙混杂,在这里你有可能遇到博士、教授、政治家、艺术家或者生物科技公司的高管,但更多时候遇到的则是网红或草根(前述各种身份可能会有所重叠)。过多的选择让人眼花缭乱,寻找靠谱的信息源比并不简单。

我足够幸运,先后以法务和律师身份服务过几家餐饮企业,混迹过中餐、法餐和日料等不同类型的餐厅后厨,幸免于从短视频了解烹饪;在律所内部,我曾主持过一系列的检索培训,这提供了系统的工具和方法。当我打算认真做菜时,过往经历自然铺展为一张信息收集的地图,摊开在我眼前。

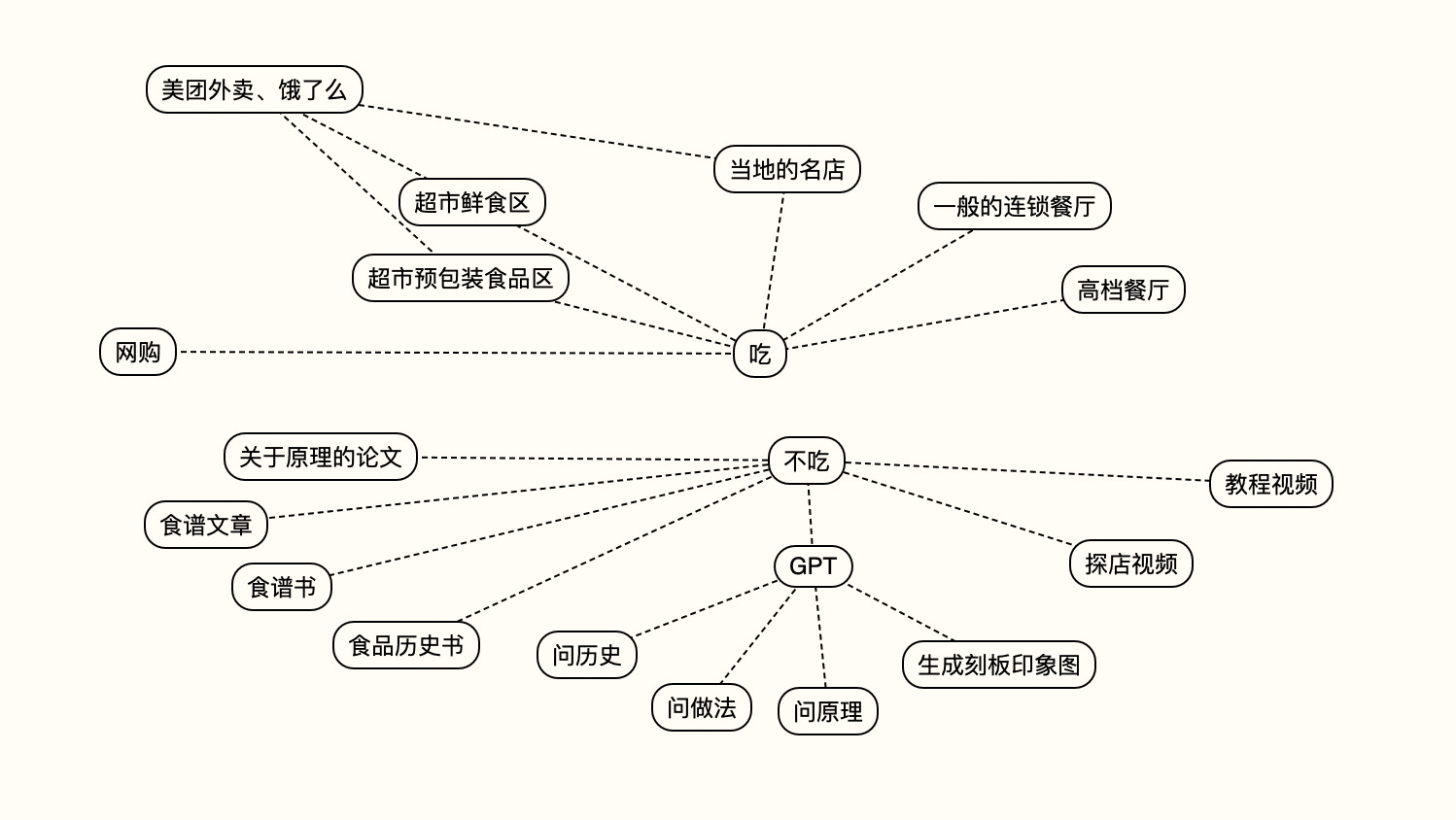

本文将提出两条启发式规则。第一,优先考察信息源的身份,毕竟,我们不能假设人人都是一眼能断高下的行家,此时就需要一定的背书,确保你获得的东西有用,或者至少契合你现在的水平。我甚至围绕这条规则写了一本小书。第二,存在着一条松散的媒介类型优先级链条,越直观的媒介越适合呈现烹饪信息。这两条规则就像两个座标轴,可以勾勒出烹饪信息源的地图。

身份规则

在只有几个美食电视节目秀可选的年代,信息源的身份不言自明,或者说,也没得选1;但在人人都可以做美食博主的时代(我不是,我甚至没有微博、抖音或小红书账号),身份就成了筛选信息源的重要参考。如今烹饪博客、视频和播客如过江之鲫,根本看不过来,关注信息员发布的背景,或许比考察内容质量更加经济。

不妨先问一个最愚蠢但也最关键的问题:谁做菜好吃?烹饪不能纸上谈兵,在选择足够多的前提下,你可以直接过滤掉理论派,只考虑实际在做菜的人,包括星级餐厅的大厨、有闲情逸致的家庭厨师或职业美食作家,以及从事烹饪相关工作的其他人士。

餐厅大厨,第一道参考线

大餐的现任大厨最有可能是优质信息源,但不是因为他们一定比你外婆做得好吃,而是因为,他们最适合作为参考座标。当你作为初学者时,有门派的大厨可以提供一些正式、传统、经典的菜肴,供你学习,避免你一上来就陷入缺乏标准的江湖做法。就我假借公务四处觅食的经验来说,最容易踩雷的就是融合菜和无国界料理,同样,在学做菜时2,不曾在任何一个流派中修炼过的家伙,大概率也不靠谱。

不过,专业厨师也有一些毛病,最明显的,就是他们硬件设施齐全,你可能很难模仿学习。比如国内比较有名的厨师王刚和高寒,都经常在餐厅厨房里拍视频,王刚的喷射炉堪比火箭发动机,高寒的电器加起来可能比你的房子都贵。这就带我们来到了第二道参考线:家庭厨师。

家庭厨师,第二道参考线

好厨师不一定都在餐厅后厨,很多家庭主妇/主夫也伸手了得。相比餐厅大厨,家庭厨师的视频更加亲民,其硬件配备和你相比更有可能只是数量差异,一般不会有质的差别。事实上,贡献了大量烹饪视频的日本和台湾两地,空间往往比大陆紧张(日本不少住宅甚至不能用明火),相比之下,您的条件说不定比你喜欢的博主还好。

但是,也要注意两个问题。首先,家庭环境的限制往往意味着必须做出取舍,假设你想学四川回锅肉,可能就得先看看大厨的做法,因为灯盏窝(肉片受热卷起)和锅气(主要是美拉德反应)这些讲究之处更依赖大功率炉灶,家庭版说不定直接省略。万幸,就家庭厨房的限制,也有吉尔的小灯塔这样的博主,做过一系列替代指南。

另一方面,家庭厨师身处一地,也难免有站着说话不腰疼的问题,总以为大家都能够买到和他一样丰富的当地食材。其实,只要隔一条江,物产即是天差地别。这倒不是拒绝家庭厨师的理由,只是在观看他们的作品时,要看出哪些东西其实不那么理所当然。

大厨和家庭厨师可以作为最主要的参考线,前者通常是更高标准(或者说更正宗),后者是更可能的目标。

美食作家,仅限骨子里是化学家的那些

职业美食作家3专靠写菜谱、拍视频或做播客维生,其中不少人曾经也在餐厅工作。他们没有大厨要养活自己的负担,也没有家庭厨师要养活家人的压力,因此可以探索更多菜式,不过,相应的,他们也缺乏难搞的客人或待哺的家人加以检验,不好判断是不是在胡说八道。

但有一根救命稻草:科学。发轫于一百多年前的家政科学运动,把烹饪也作为一门正式的科学,让化学和生理学成了烹饪的背书。例如北美知名美食网站 Serious Eats,不少文章甚至可以当作论文看,比如这个用计算机建模解释香肠为什么会卷起来的。老实说,有些食谱过于理工思维而不好吃(或许好吃是某些作者的逻辑推论),但所涉的原理已经说透了,我可以挪用到别处。

其他人士或机构

规则必然有例外,身份规则也不排斥前三类之外的人士或机构。

艺术家贝克尔在谈及学音乐的经历时,就同时提到了唱片和现场广播,前者提供了参考标准,后者让他知道音乐可以变化到何种程度(现场往往是即兴的)。

贝克尔的经验可以为学习烹饪提供参考,我们既可以从大厨、家庭主妇和硬核美食作家身上学到更为标准的烹饪手法,也可以在更边缘的人士那里学习一道菜的不同版本。当然,前提是你先设定了标准,不然就容易陷入信息洪流,如布里丹之驴一样,不知道学什么。

同时,为了避免偏见,不妨也听听那些吃遍天下之士的意见。诚然,一个绍兴人(例如某位常来我家吃饭的朋友)可能更懂黄酒,甚至能说出会稽山和塔牌之间的风味区别,但他的看法对我们帮助不大,因为我们的目标不是成为品酒大师(更不要说小众得曲高和寡的黄酒品酒大师),而是做出令人满意的饭菜。讽刺的是,这意味着你要求助于不那么正统的信息源,例如学西餐的中国留学生,理科出身的烹饪爱好者,或者对中餐感兴趣的老外。

补充规则:避开不粘锅er

话说回来,即便只关注前述几类信息源,可能还是会遇到成百上千你感兴趣的创作者,他们看上去都讲得头头是道。我有一张快速判断作者水平的石蕊试纸——端视其敢不敢做低容错率的菜,特别是:

- 做中餐,有没有出现铁质炒锅。无论南北,炒锅都是中餐炊具的灵魂,遇到一个主要做中餐的作者,只需要看他敢不敢用炒锅、敢不敢开猛火,在两分钟甚至几十秒内解决战斗。王刚和老饭骨是其中典范。

- 做西餐,有没有出现不锈钢锅。不锈钢锅(包括不锈钢内衬的铜锅或铝锅)也很考验对火力的掌控,功力不好的厨师会当场翻车(然后默默拿起钢丝球),相反,如果你发现一个家伙经常用不锈钢锅做菜,动作麻利,而且锅子外面脏、里面干净(说明用得多但是耍得溜),你大概率就可以相信他,比如高寒、詹姆士 和 Ethan Chlebowski。

有趣的是,以上两条规则排除了大量日式风格的信息源,不过没有伤及传统和食(Washoku)。国内市场严重神话日料,但又叶公好龙,做和食的寥寥无几,几乎只是把中餐臆想成日式版本(就像美国捏造的左宗棠鸡一样),用不粘锅或甚至微波炉热热就端上桌(利益相关:我接触过相关行业的供应链)。在国内知名导购网站什么值得买上上,最热门的中式炒锅几乎都是日本品牌,不过在欧美各大横评实测的榜单中(例如 Serious Eats 的),国内的热门东瀛货却连被吐槽的资格都没有。4你可以看到其中的幽默之处。

不排除个别使用不粘锅的高手,但他们可能只是超越了工具,或者刻意模拟家庭环境以便观众效仿,或者刚好某道菜更适合不粘锅(比如法式鸡蛋舒芙蕾),或者某道菜用什么锅都无所谓(比如 Rösti 土豆饼)。还是那句话:藤原拓海开着运豆腐的货车也能跑赢赛车,不代表货车是更好的竞技工具,也不意味着开货车的都是赛车高手。

媒介规则

任何单一的规则都有沦为原教旨的危险。如果只用一条规则,信息收集难免狭隘。我们至少需要第二条规则:媒介形式的优先级规则。

食物同时调动多种感官,视觉、嗅觉、味觉、触觉(辣味就是一种触觉)乃至听觉(例如咬碎薯片的声音)都参与其中,因此方式越直观,理论上就越理想。这甚至能解释为何多数人难以拒绝营销号的排泄物:感官的力量太强大了。

但请稍等。我们不妨把媒介类型的链条铺得更长,试问,最直观的媒介是什么?你会说视频吗,如果不是短视频的话?或者长达一小时的美食纪录片?这些想法从一开始自我限缩了。

直观的媒介,是食物本身!

一手信息:餐厅和预包装食品

最直接的信息源,其实是餐厅,无论是你楼下的苍蝇馆子,还是星级餐馆,如果你想知道一道菜应该是什么风味,还有比跑去餐厅吃一顿更直观的途径吗?在最疯狂的时候,我甚至为了《千与千寻》电影里的一碗甜品而直飞到海峡对岸(取景地在台湾)。做外国菜的厨师,不乏在异国他乡进修者,追求的就是一手资料。

可惜,餐厅常常被当作房间里的大象,一说谁都懂,但往往被忽视。原因之一显然是,经常去餐厅并不现实,抛开开销不说,很多餐厅也不一定正好开在你所处的城市。

好在家庭烹饪也不总是以米其林为目标。我们要的只是一个标准参照物(米其林其实过犹不及),除了餐厅,还有另一种实物信息源:超商食品。某种程度上,超市里充满了抹平了性格的标准菜肴,大概率不会有惊喜,但估计也不会偏得太离谱。我们能够接受的口味,很大程度上都是食品公司塑造的,扪心自问一下,您对意大利面、日式咖喱或泰国东阴功的了解,究竟是依靠旅行、风味餐厅还是超市货架?

超市商品和餐厅(或家庭烹饪)也并非不相交的平行线,食品公司也不见得是传统美味的篡位者,实际上,不少预包装食品都被改编进传统菜肴(比如速冻汤),有些高档日本咖喱店甚至料庭也把咖喱块当作一种食材,和咖喱粉、咖喱膏以及整颗香料平起平坐。

总之,不用对超市食品或者食品行业的现状感到悲观,毕竟意大利人也喜欢买番茄罐头,而如今的高档日本料理店已经不太可能自行酿造味噌。超市视频足以作为当作标准参考的信息源(好消息:我将在后续文章中介绍如何快速刷新预包装食品,让它们吃起来就像刚出锅一样)。

此外,我们生活在一个网购发达的时代,以往不太可能走出当地、占领超市货架的地方食物,如今也不难买到,想必也不用多言。惟需注意,不见得所有食物都经得起运输,例如海鲜就很危险,特别是第一次吃的人,或许会像听了一手跑调的歌一样,一直把轻微变质的鱼肉视作正宗。我个人网购经验不多,因为本地物产已经足够丰富,我通常会买特色调味品、干货以及通过漂流瓶方式体验高价食材。5

二手信息:电子信息

或许因为我平时总是随身带着一沓论文,朋友来我家开完派对后,总是戏言,看短视频做菜的(指他自己)就是比不上看论文的。这纯属误会,我或许会为了弄清西式平底锅和中式炒锅的不沾原理而看论文,但更多时候,我喜欢看视频,起码也是图文。无论是蛋糕缓缓隆起、鸡蛋慢慢凝固或牛排逐渐上色的过程,毫无疑问更适合用视频呈现,最低要求是要有图片——否则,我怎么知道作者自己做出来的菜是什么样子?

只不过,视频也有粗制滥造的倾向,尤其在短视频流行后,几乎谁都可以变成美食博主,这有点荒唐。我的经验是以15分钟为界,这大概是做一道菜的活动时间(进行操作的时间)下限,足够在视频中展示未用言语表达的动作,以及食物变化的过程,若想讲明白一道菜,很难再压缩时间。 如果更短,就意味着失真,甚至有依靠剪辑作弊的嫌疑,我就不提名国内某些顶着花样头衔的抖音博主了(我没有抖音账号,通过朋友转发我才知道这些人的存在)。

但视频并非完美的烹饪信息媒介。视频需要提炼,把二十分钟半小时的东西变成一二三四五的食材清单和操作步骤(在评论区抄作业是无效的,因为你无法还原),如果你已经比较熟练,每次看视频就有些浪费时间,此时可以转向图文食谱。

道路并不顺利。多数图文食谱容易落入矫揉造作的陷阱,就像汪曾祺批评的那样,不少食谱是自己从不做菜的人写的;或者像美国食品历史学家 Bee 发现的那样,食谱是为不下厨的大小姐写的。讽刺的是,大西洋两岸的作家分别认为食谱作者和食谱读者不做菜。我对多数图文形式的食谱也会保持警惕,毕竟看不到完整视频过程。作为特例,在美国把食谱写成论文的习俗,这一派的信息源中,Serious Eats 和美国烹饪学校(缩写和中情局一样,CIA)是我最重要的两个图文信息源,它们的学术背景、历史和同行评价足够作为背书。其余时候,我一般是先在视频甚至现实世界中初识一个作者,知其人,方订阅博客或购买书籍。

书籍算是一类图文媒介,但如今技术进步太快,食谱也贵在常新,书籍容易滞后。Serious Eats 上不少食谱已经连续更新了十几年,不断跟上供应链、厨房电器或烹饪理念的新发展6,但是书不可能那么频繁修订。我确实买了不少书,实际看完的却极少,几乎每一本都只是当作参考书,像百科全书一样摆着,想做某一道菜时,就在书库里全面搜索,找到各个作者的食谱,对比琢磨。

书籍中的古书还需也别留意。西方烹饪革命不过是近两百年的事情,没什么历史负担,他们自己也清楚那些在铜锅里煮得烂透的酸性糊状食物——Bee 称之为维多利亚湿电池——有多可笑。中国却不然,我们习惯厚古薄今,殊不知白云苍狗,食材、手法和饮食习惯皆与往昔不同,何必食古不化。顺予指出,作为杭州人士,我常被外地朋友误以为残喘在美食荒漠,却不知荒漠之成见,全怪知识分子照着古书做菜闹出的笑话,君不见船头与坊间的美食,不胜枚举!

至于播客,我不听,不评价。还请注意,媒介类型只是判断信息源是否可靠、是否值得关注的维度之一,别忘了本文尚有一半篇幅在讨论作者身份。如果一个作者非常出色,即便他只录播客,恐怕也不能因噎废食。

- 有意思的是,我现在经常关注的部分博主,在我儿时就上过美食节目,我大概率看过他们。比如詹姆士。 ↩

- 利益相关:我师傅是做法餐的,好在我只学技法但基本不做完整的法餐,侥幸可以避开谈论这些东西。 ↩

- 知名博主王刚的 ID 是“美食作家王刚”,但他首先是一个厨师长,因此我将其列入大厨一节。 ↩

- 我买过一千块的 Riverlight 极铁炒锅,但我现在更喜欢另一口国产炒锅,正统圆底造型,适合猛火爆炒,并且只要三十块钱。 ↩

- 典型例子是几千上万一瓶的威士忌,如果像漂流瓶一样在同好之间流传,或分成多个小瓶子,则每人都可以用合理价格体验到。这已经更接近纯粹自娱自乐的嗜好范畴,不在本系列文章讨论之列。 ↩

- 例如增加素食或全素选项,虽然我无所谓甚至觉得蛋疼,但在素食者内部,这两个概念代表了激烈对抗的两派。 ↩